MAPPLE×新しいスタイル

【昭文社社員が語る!】 “オレ流”オリジナルガイドのススメ(後編)

~里山で巨木に出会う楽しみを知る~

(前編より続く)

)) 巨木との出会い ((

小川(以下省略):それでは、今日のメインテーマでもある巨木についてお話します。

私が巨木に興味をもつきっかけとなったのは、千葉県匝瑳(そうさ)市からの依頼で『まっぷる匝瑳市』の制作を担当し、市内にある大スダジイを取材したことでした。

<匝瑳市の観光ガイドブック『まっぷる匝瑳市』(一部抜粋)>

匝瑳市は千葉県北東部に位置し、日本有数の植木の産地として知られています。また、九十九里浜に面していることから、サーフィンスポットとしても人気があり、サーファー向けの食事や新鮮な魚介類を生かした料理が豊富に楽しめます。ただし、観光地としての華やかさはなく、おもな観光スポットは日蓮宗の学問所「飯高檀林(いいだかだんりん)」の跡地にある「飯高寺(はんこうじ)」くらいでした。

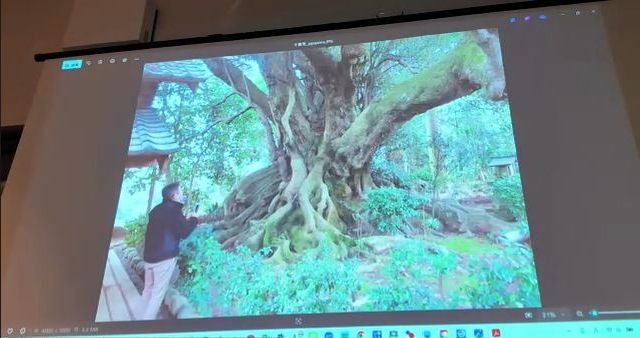

そんななか、取材で訪れたシイの木に強い衝撃を受けました。それが「安久山(あぐやま)の大スダジイ」※1です。この木は樹齢約1000年、幹回り約10mにも及び、平山さんという一般家庭の敷地内に立っています。春になるとフクロウが訪れ、木のウロで子育てをし、夏には飛び立つとのこと。「樹齢からすると、この木は平山家代々およそ30世代を見守り、そして見守られ続けてきたと思うと、どの木にもストーリーがあるのだ」と平山家のおばあさんがその話を語る様子は、まるでジブリ映画の世界のようで感動しました。

また、この木の根は曲がりくねり、まるで今にも歩き出しそうな独特の形状をしています。一見するとおどろおどろしい印象もありますが、その圧倒的な存在感に魅了されました。この出会いをきっかけに、巨木への興味が芽生え、ほかの巨木を見てみたいと思うようになりました。

※1 安久山の大スダジイは一般家庭の裏庭にあります。見学時は声を掛けてから入ってください。見学には維持管理協力金として200円が必要です。

<安久山の大スダジイ>

)) 巨木リストから見いだす観光資源 ((

巨木は環境省によって定義されており、「地上1.3mの位置で幹の周囲が3m以上ある木」が巨木と見なされます。一方で、樹高に関する基準は設けられておらず、樹種や気候による育ちやすさも考慮されていません。例えば、幹の周囲が1.2mのツバキの木は、ツバキとしては非常に太い木といえるものの、巨木には該当しません。

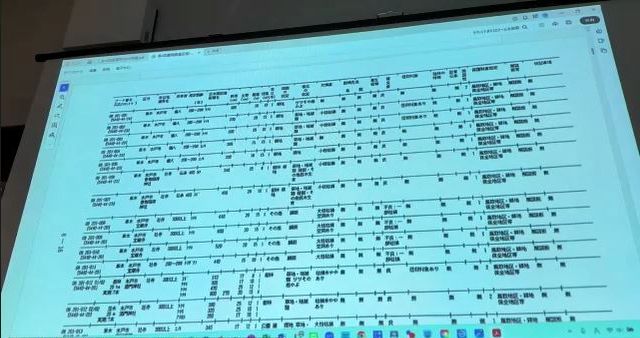

巨木に関する全国的な調査は、1988年に環境庁(当時、現環境省)が実施した第4回自然環境保全基礎調査(緑の国勢調査)で初めて行われました。この調査では全国の市町村にアンケートが送られ、巨木の情報が収集されました。その結果をもとに、登録された巨木をリスト化した報告書『日本の巨樹・巨木林』が1991年に環境庁から発行されています。

このリストはインターネット上でCSVファイルとしてダウンロード可能ですが、位置情報が3次メッシュ※2でしか示されておらず、具体的な場所を特定するのが難しいという問題点がありました。そのため、私自身もこのリストを活用しながら調査を進め、場所を特定するなどの情報整理を行いました。その際には、市町村の文化財のHPや、巨木探訪のHPなども参考にしました。

現在、日本全国で登録されている巨木は約7万本に上ります。千葉県匝瑳市では約400本の巨木が確認されており、これらは地域の観光資源として活用できる可能性を秘めています。これに気づけたことは、地域の魅力を再発見するきっかけとなっただけでなく、いわゆる観光地以外での仕事に対して私自身が新たなモチベーションを持つ契機になりました。

※2 3次メッシュ:国土地理院の2万5000の1の地形図を縦横それぞれ10等分したメッシュで、1辺はおよそ1kmになります。

<『日本の巨樹・巨木林』で公表された巨木リスト(一部抜粋)>

)) ランキングで日本の巨木を紹介 ((

ここからは、私が撮影した写真とともに、日本の巨木ランキングのいくつかをご紹介いたします。このランキングは幹の周囲の長さによるものですが、単幹(幹が1本の木)のみを対象とするか、株立ち(幹が複数に分かれる木)を含めるかで順位が大きく変わるため、今回のランキングはあくまで私独自の視点によるひとつの基準であることをご留意ください。

まずは第1位。日本一の巨木として知られるのが、鹿児島県姶良(あいら)市蒲生(がもう)町の蒲生八幡神社にある「蒲生の大クス」です。この木は幹の周囲が24m以上にも達し、その圧倒的なスケールは実際に目にすると驚きで言葉を失うほどです。なお、このような巨木を撮影する際には、その大きさをかわりやすくするために、人が写り込んだタイミングで撮影するのがおすすめです。

<国の特別天然記念物に指定されている蒲生の大クス>

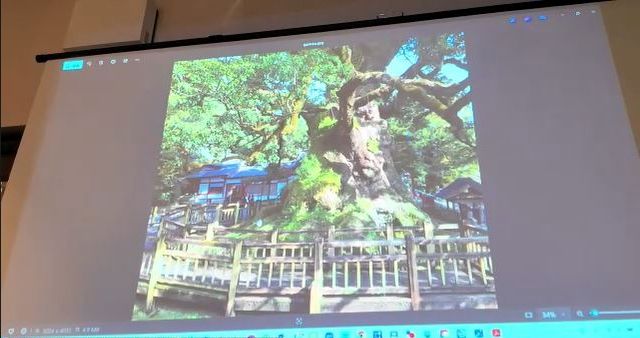

続いて第2位は、静岡県熱海市の来宮(きのみや)神社にある大クスで、こちらも周囲が約24m。この木は古木であり、過去に雷によって幹の一部が焼けたことがあります。その焼けた部分は腐食を防ぐため、鉄板でふさがれています。

<来宮神社の大クス。左側の幹が補修されている>

これらを含め、ランキングの上位にはクスノキが多く並んでいます。ただし、巨木の樹種には地域性があり、神奈川県以西ではクスノキが多く見られるのに対し、北関東以北ではクスノキはほとんど見られず、ケヤキが主流となります。

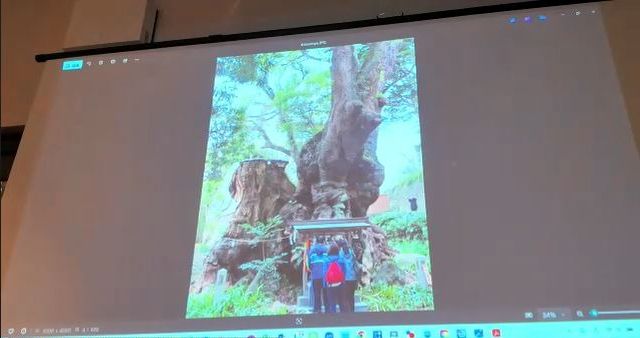

意外に思うかもしれませんが、有名な屋久島の縄文杉はトップ10に入っておらず、12位(ランキングによっては16位)にランクインしています。縄文杉は樹齢約3000年といわれており、屋久島の厳しい自然環境のなかでゆっくりと成長を続けてきました。平地の木と比べて成長速度は遅いものの、長い年月をかけてここまで育ったことには驚かされます。また、形状が悪かったため、大坂城建造の際に豊臣秀吉による伐採を免れたという逸話も残されています。

<縄文杉は鹿児島県の屋久島に自生する屋久杉の巨木で、幹の周囲は16m以上>

このように、日本各地には巨木ランキングの上位に名を連ねる木々だけでなく、地域の自然や歴史を象徴する個性的な巨木が数多く存在しています。それぞれが訪れる人々に感動を与える存在であり、その魅力は尽きることがありません。

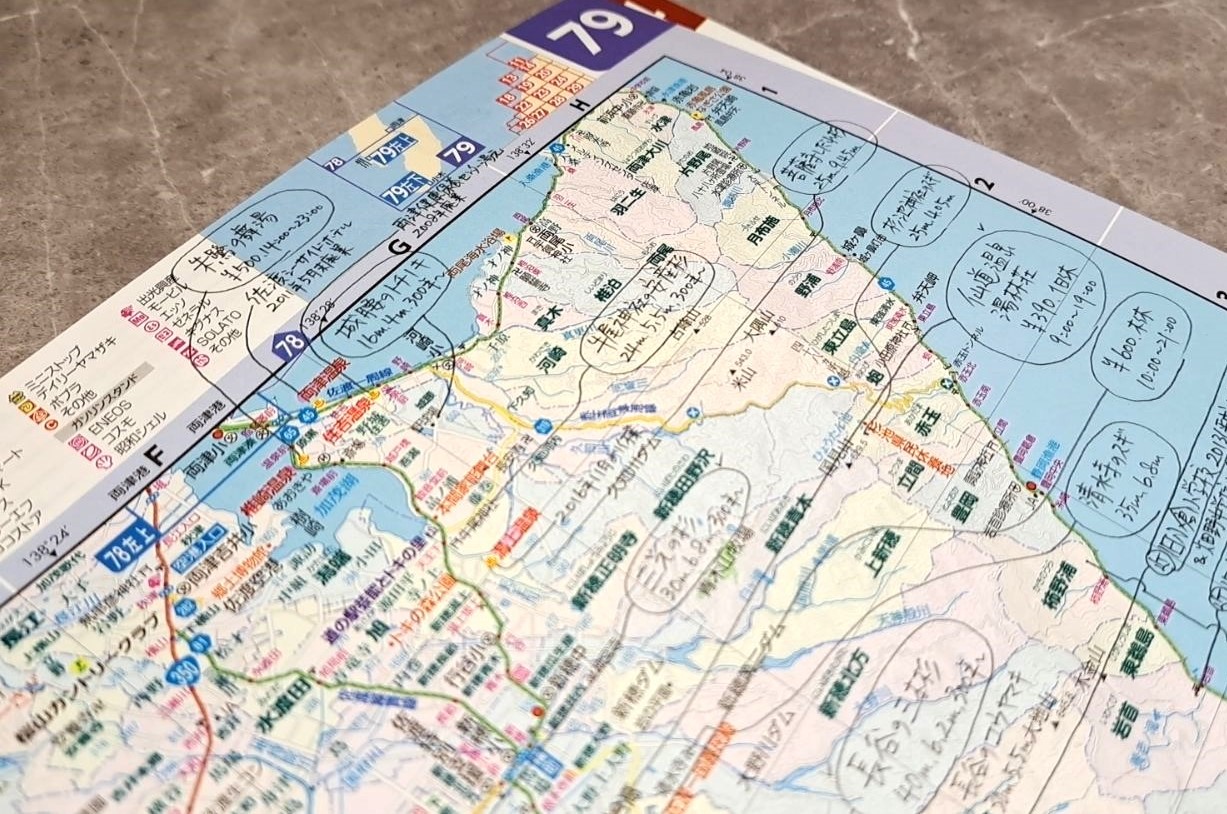

)) 地図を楽しもう ((

最後にまとめとして少しお話します。私は、地図にさまざまな情報を書き込み、自分だけのオリジナル地図を作り、それを使いながら楽しむことを趣味としています。地図はアナログでもデジタルでも、一生楽しむことができる魅力的なアイテムです。皆さんもぜひ地図を通じて楽しさを見つけ、日々の暮らしをより豊かにしていただければ幸いです。

(前編はコチラ)

)) イベントを行って ((

広報 竹内コメント:今回も地図好き、旅好きのコアなファンの皆さんにお集まりいただき、とても楽しいひとときでした。

講師の小川と私は同期入社で、もう30年近く同じ釜の飯を食ってきた仲です。そんな私でも知らなかった、温泉(とりわけ共同浴場)、ローカルグルメ、そして巨木の魅力を知り、旅に出たい衝動にかられました。

地図上に行きたい場所やその経路に関するトピック、情報を書き込んで活用したり、巨木のデータをきちんと整理したりする。そうした日頃の積み重ねが旅を豊かなものにしていることがよくわかります。皆さんもぜひ、日々の暮らしのなかで旅のネタを蓄積して、地図をなぞりながら自由気ままに旅を楽しんでください。

こうしたイベントは、2025年も鋭意企画してまいります。ご参加をお待ちしております。