MAPPLE×新しいスタイル

【昭文社社員が語る!】 地図づくり講座❶「DTP作業全部見せます!」レポート

<地理系ブックカフェ 空想地図>

2024年11月29日、東京都世田谷区にある「地理系ブックカフェ 空想地図」にて、地図に関する講座型イベントが開催されました。このイベントは、毎回異なるテーマを設定し、ゲスト講師がそのテーマに沿った話をする形式で行われ、今後も定期的に開催される予定です。

今回は「地図づくり講座」の第1弾として、昭文社内から地図編集のエキスパートをゲスト講師に招きました。制作・編集作業をパソコンの画面操作を通じて紹介し、60年以上にわたって培われた昭文社の地図制作ノウハウの一端を参加者の皆さんにお伝えしました。なお、「地図づくり講座」は今後も「地理系ブックカフェ 空想地図」で開催予定ですので、どうぞご期待ください。

|| ゲスト講師プロフィール

<講師近影>

市川 智教(いちかわ とものり)

昭文社の地図編集部門で長年、道路地図や都市地図などの制作に携わる。「図取り(商品に収録する地図の範囲を決める)」や、「仕様(線の太さや色、文字のフォント、記号などのデザイン全般、国土地理院の地形図では図式という)」の決定に多く関わってきた地図編集のエキスパート。2022年には麴町学園(千代田区)の高校2年生を対象とした防災地図制作授業で講師を務め、60人の高校生に地図制作のノウハウを教えた。

|| 司会

竹内 渉(たけうち わたる)

昭文社ホールディングス広報担当。元地図編集部。

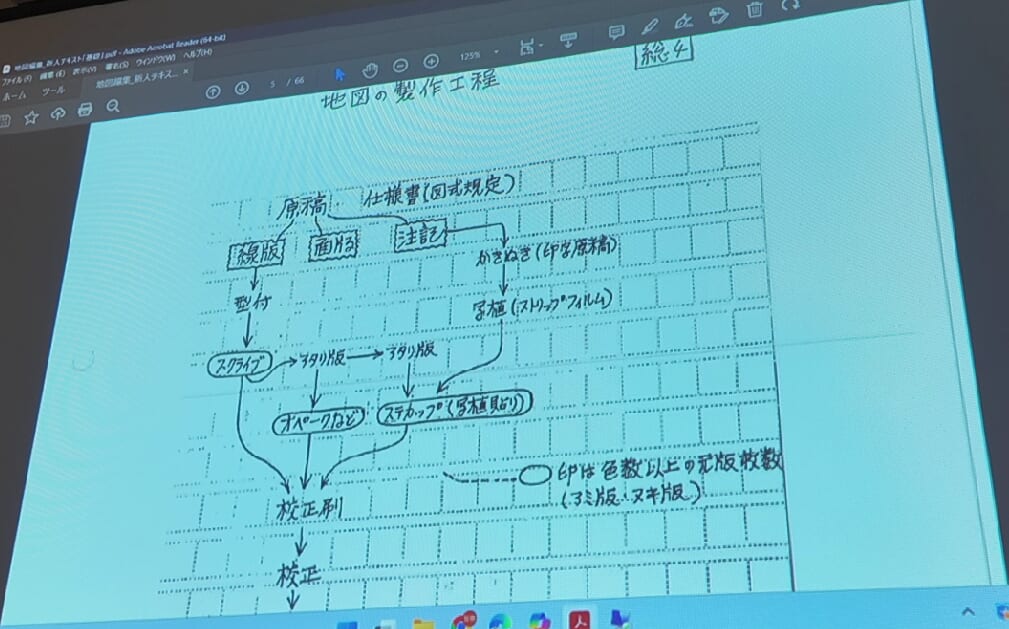

)) アナログでの地図制作 ((

市川(以下省略):まずは、昭文社における地図制作の歴史について、現在に至るまでの流れを簡単にお話しします。

かつて地図を制作する際には、原稿をもとに線や面、文字ごとに個別の透明フィルムを作成し、それらを重ね合わせて金属製の刷版※1に乗せ、感光させて凹凸を作り、それを印刷機にセットして印刷する必要がありました。例えば文字用のフィルムでは、写植※2の職人さんが文字をひとつずつフィルムに貼り付けていく作業が必要で、非常に時間と手間がかかるものでした。また、原稿についても社員が手書きで作っており、幅広い知識や合理性、集中力、緻密さなどが求められました。さらに、修正を行う際には、該当箇所だけでなく、全体を見渡す広い視野を持つ「水平思考※3」も必要とされていました。

※1 刷版(さっぱん):印刷を行うための金属製の大きなハンコのような印面。版画における版木のようなもの。

※2 写植(しゃしょく):写真の原理を使って文字をフィルムなどに焼き付け、文字組みをする技術。写真植字(しょくじ)の略。

※3 水平思考:ある問題に対し、既成の枠にとらわれずに物事を多角的に捉え、自由な発想で問題を分析・解決しようとする考え方。

<1980年代に作成された、地図の制作工程に関する資料>

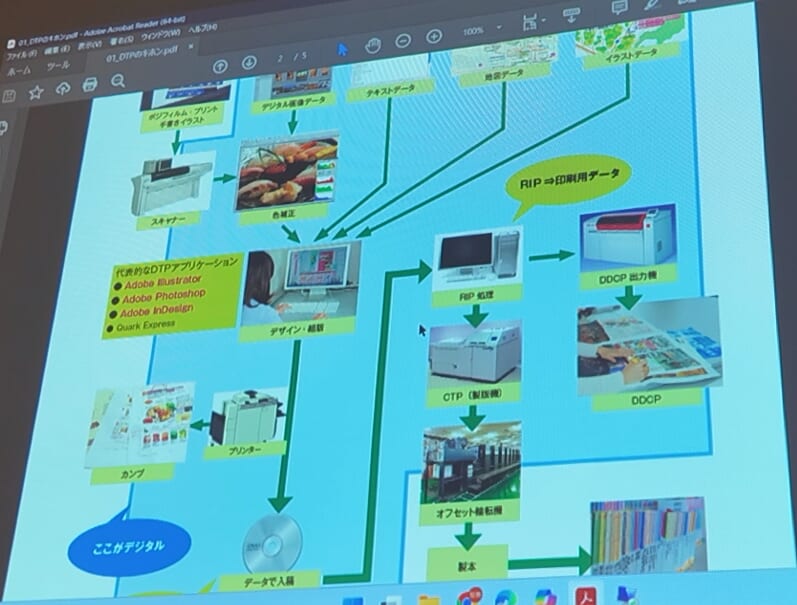

)) デジタルへの移行期 ((

2000年頃になるとデジタル技術の導入により、印刷までの工程はアナログ時代に比べて大幅に簡略化されました。ただし、一気にデジタル化された訳ではなく、パソコンで作成したデータを一旦フィルムに変換してから印刷するという過渡期が存在しました。これは当時の印刷機の仕様によるものでしたが、その後の技術進歩に伴いデータから直接刷版を作るようになり、地図制作は完全にフイルムレスかつデジタル化されました。

)) デジタルでの地図制作と「DTP」 ((

続いて、現在の地図制作に欠かせない「DTP」について説明します。DTPとは「DeskTop Publishing」の略で、出版物の制作をすべてコンピュータ上で行う手法を指します。このDTP作業で最も広く利用されているソフトのひとつが、アドビ システムズ社(Adobe※4)が販売するイラストレーター(Illustrator※4)です。

※4 Adobe Illustratorはアドビ システムズ社の米国またはその他の国における商標または登録商標です。

<DTPの一般的なワークフローを図示した資料>

それでは、このイラストレーターや、昭文社が独自に開発した地図データベースシステムを、実際にパソコンの画面で操作しながら、昭文社の地図がどのように作られているのかを説明していきます。

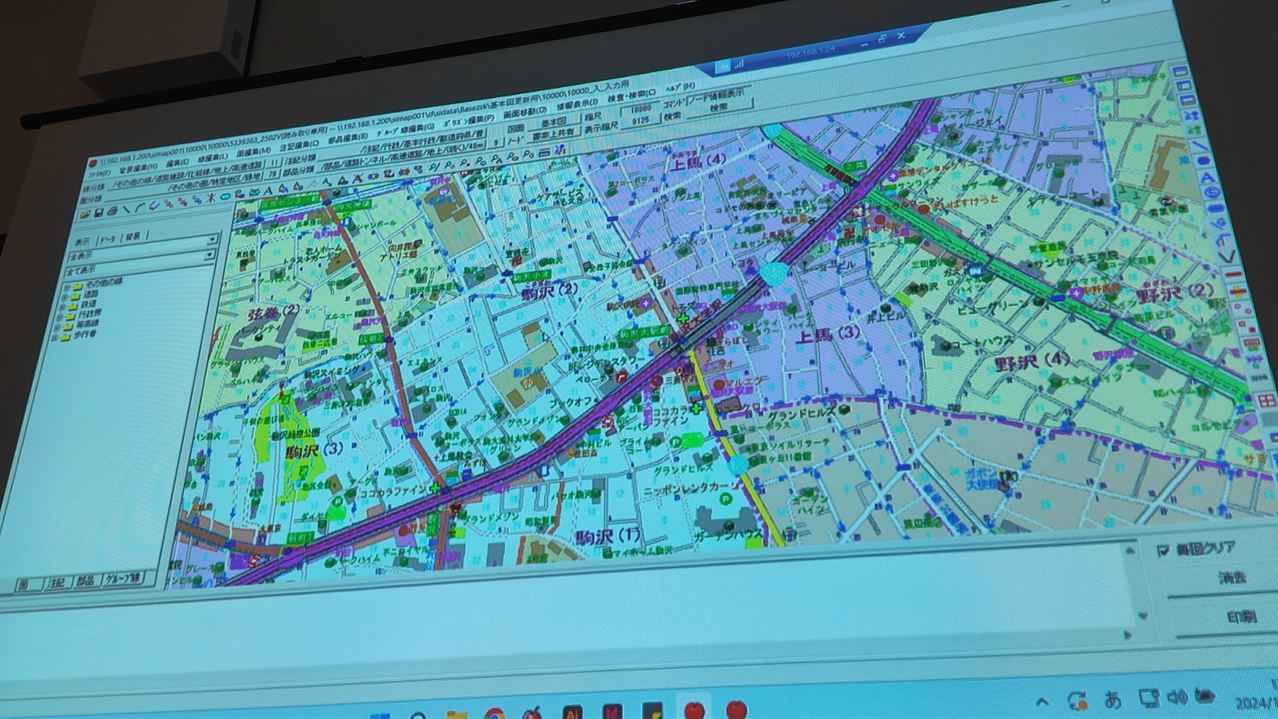

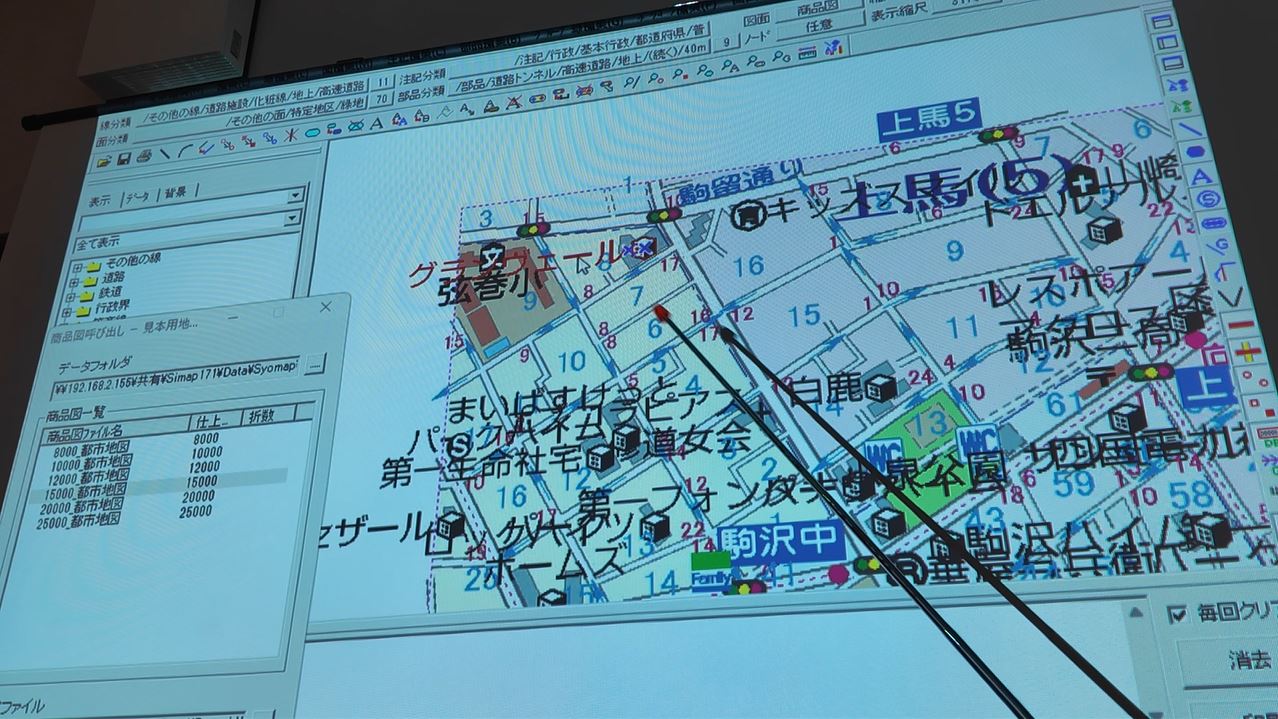

)) 地図制作の根幹を担う「SiMAP」 ((

SiMAP(サイマップ)は、昭文社が独自に構築した地図データベースシステムで、「Shobunsha integrated MAPping System=昭文社統合地図情報システム」を意味します。

従来各商品ごとにフィルムやデータがバラバラに存在し、同じ修正を何度もしないといけなかったり、仕様を少しいじって流用する、といったことが簡単にできなかったりしたことから、統合したデータベースを持つことで一気に効率化し、多様な地図商品を短期間に作れるようにと企画・構築されました。

SiMAPでは地図の入力、編集、管理などを一括して行うことができます。基本データとして以下の5つの縮尺の地図データを扱っています。

・1万分の1

・2万5千分の1

・5万分の1

・20万分の1

・100万分の1

縮尺「2万5千分の1」から「100万分の1」までは全国をカバーしており、縮尺「1万分の1」は市街地や観光地など、特定のエリアを対象としています。SiMAPでのデータ構築は1994年に始まり、2000年頃に概ね完成しました。

このシステムでは、線、面、文字(昭文社では文字は「注記」と呼ばれます)、部品(信号機や一方通行などのマーク類)を別々のレイヤに分け、それぞれをさらに細かく(大小や重要度などに応じて)分類しています。地図の商品化の際には、SiMAPから必要な範囲を切り出し(イラストレーターデータに変換、書き出し)、要素ごとに取捨選択を行って完成させています。このように、SiMAPは昭文社の地図制作において根幹的な役割を果たしているシステムといえます。

<SiMAPで表示された駒澤大学駅周辺の地図>

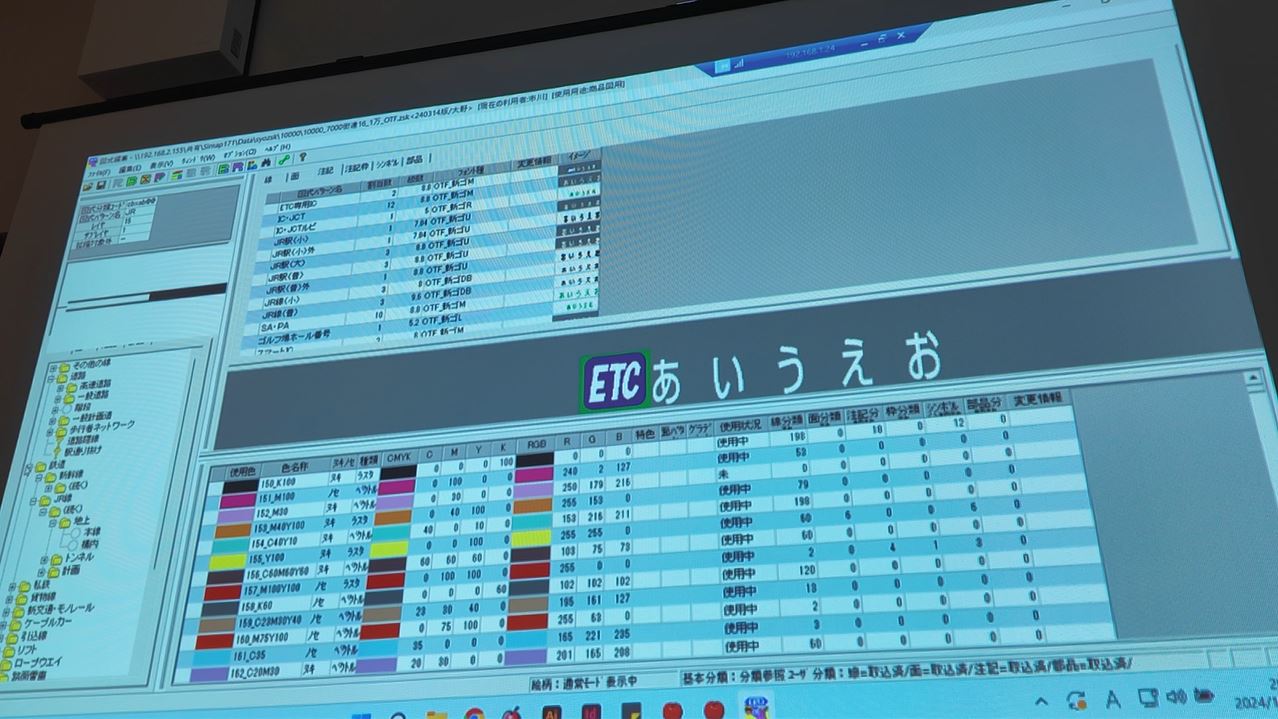

)) 地図の見た目を決める「図式」 ((

次に、地図のデザインを決める「図式(スタイル)」について説明します。図式とは、道路や建物、文字など地図上の各要素の表示方法を定義するルールのことです。この図式を変更することで、地図のデザインも変化します。

昭文社では、図式に関するデータベースを整備しており、さらに図式を編集する独自のシステムも開発しています。例えば、道路線の場合は色や幅、くくり(縁取り)の幅など、文字の場合はフォントや大きさ、色、縦横比率などを細かく設定できます。なお、色は印刷に適したCMYK(シアン、マゼンタ、イエロー、ブラック)の4成分で指定します。

また、「オーバープリント」と呼ばれる設定では、下の色と混じってもよい場合は「ノセ」、混じってはいけない場合は「ヌキ」を指定します。この設定を誤ると、例えば国道番号の白い数字が消えてしまう(白は通常印刷しない、という指示となるため、下の色だけになってしまう)などの問題を引き起こすため、確実な設定が求められます。

<図式を編集するシステム>

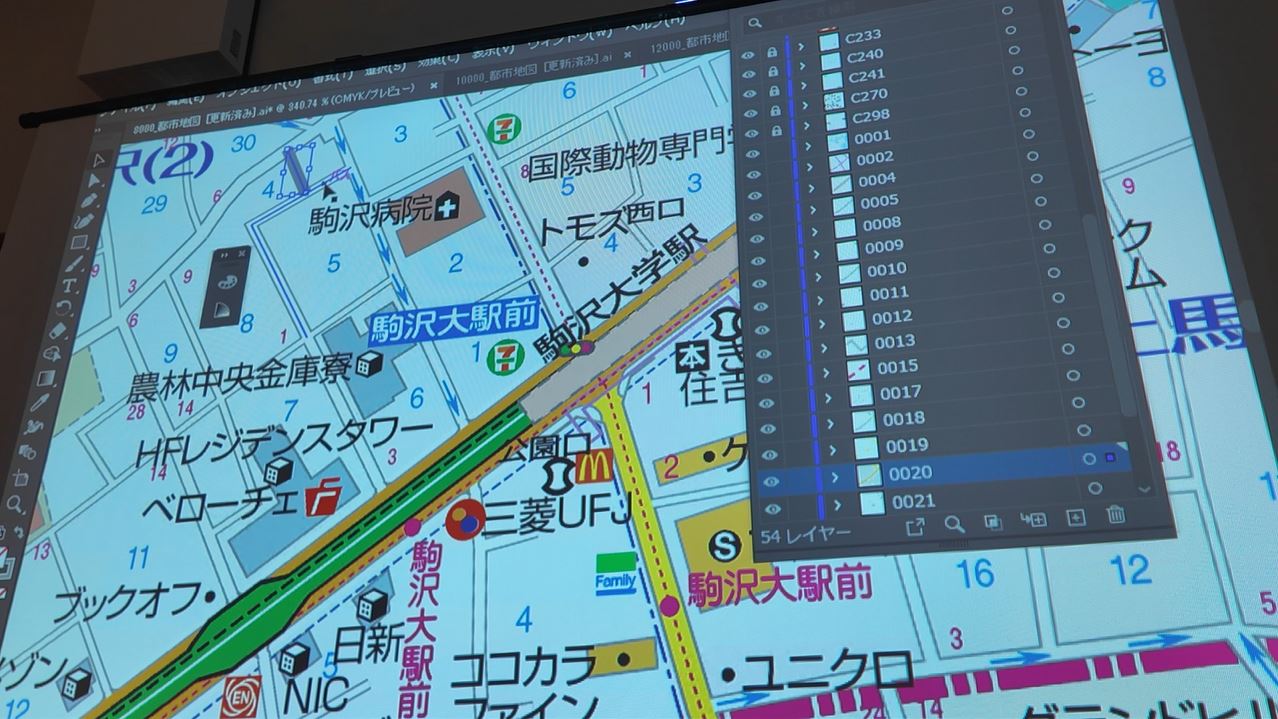

)) 切り出し時におけるイラストレーターなどでの編集作業 ((

SiMAPからデータを切り出す際は、SiMAPやイラストレーターを駆使して、地図の縮尺や用途に応じた編集を行います。例えば、地図上にマンション名の文字が多すぎて間引く必要がある場合は、SiMAPで切り出し後の地図を表示してひとつずつ不要な文字を削除していきます。

<SiMAPでマンション名の文字を削除する作業>

一方、道路上におすすめルートを追加したり、特定の文字の色を変更したりといった独自のカスタマイズや、「避難所の記号」や「ツーリングマップルのコメント」などの新要素(個別の地図商品独自のテーマなど)を追加するのはイラストレーターで行います。このようにして、昭文社ではさまざまな用途に対応した地図作りを実現しています。

<イラストレーターでも地道な編集作業を行う>

)) ~おまけ~新旧を比較して地図デザインの進化を見る ((

竹内(以下省略):

最後に司会の私が昭文社の古い地図と新しい地図を比較し、その変化についてお話しする「昭文社地図温故知新」コーナーを受け持たせていただきますね。今後もし講座がシリーズ化されましたら、このコーナーも定例化したいと思います。

地図のフォントやデザインは、時代の変化に応じて大きく進化しています。今回は、1991年に出版された最初の『スーパーマップル』と、2024年に出版された最新の『県別マップル』を例に挙げて比較してみます。

最初の『スーパーマップル』が作られた当時は、いちいちフォントを原稿で指定してできた文字をフィルムに貼り付けていた都合上、多数の種類のフォントを使いづらく、「ゴナ」などのゴシック系のフォントが多用されていました。色使いについても、フィルムのズレによって印刷した際の各色がズレると文字が正確に読み取れなくなるため、色を重ね合わせることが難しく、シアンやマゼンタといった原色がそのまま使われがちでした。また、路線名に使われる線状注記(曲線に沿って配置する文字)には「ナール」という丸ゴシック系のフォントが採用されていました。ナールは突起等の少ない洗練されたデザインが特徴で、平たく潰れ気味に見える字形が線状注記に適していました。

<1991年の『スーパーマップル 関西 道路地図』。「東海道本線(JR神戸線)」の文字が「ナール」というフォント>

しかし、ナールは当時すぐにデジタルフォント化されなかったため、現在では昭文社の地図では使用されていません。デジタル化の際に、フォントはモリサワのものに置き換えられました。最新の『県別マップル』を見てみると、路線名には他の要素と区別するために「フォーク」が、大字名には視認性が高い「新丸ゴ」がそれぞれ採用されています。また、印刷ズレがほとんどなくなったことから色の重ね合わせを自由に行えるようになったため、色のバリエーションも格段に増えました。これにより複雑なデザインのブランドロゴを掲載できたり、道路標識等を模したデザインを採用できたり、分類によって色やフォントを変えたりできるようになり、情報量や視認性が格段に増しました。

このように、フォントの選別や色使いなど、地図のデザインは技術進歩やニーズの変化に応じて進化を続けています。

<2024年の『県別マップル 兵庫県道路地図』。「東海道本線(JR神戸線)」の文字は「フォーク」に>

)) 次回に向けて ((

今回の参加者の皆さんから、今後のイベント内容についてさまざまなご提案をいただきましたので、そのなかからいくつかを紹介いたします。

参加者A:昭文社の地図が、シリーズごとにどのように内容を変えているのかについて知りたいです。

市川:デザインや図取りについてお話ししたいと思って、今日も準備してきてたんですけど(笑)次回やりたいですね。

竹内:まさに取り上げたいテーマです。都市地図と道路地図の違いなどについて、詳しくお話しできればと思います。

参加者B:今後のイベントで山と高原地図をテーマに取り上げてほしいです。

竹内:山と高原地図は冬場が制作の佳境なので、担当者が多忙な時期は難しいと思いますが、来年の夏頃であれば実施可能かもしれません。

これらのご意見を参考に、今後もより充実した内容をお届けできるよう準備を進めてまいります。それでは、次回もお楽しみに。

)) イベントを行って ((

司会(広報)竹内コメント:今回ご参加いただいた皆さんは本当に地図がお好きで、過去の編集者用の資料類や編集画面を食い入るように見ていたのが印象に残りました。

地図の歴史は印刷技術や制作手法の変化の歴史でもあります。デジタル化された現代でも、アナログ時代に培われた情報の取捨選択、デザイン、見せ方の工夫が形を変えつつも息づいていることを知っていただけたことが、このイベントの意義であるように感じました。

次回以降へのご期待もここでご紹介した声だけでなくいくつもいただきましたので、また開催したいと思います。「初回参加できなかった…」という方も、このコラムで概要をつかんでいただければ次回楽しんでいただけると思いますので、ぜひご参加ください。