今回は、株式会社お雑煮やさんの代表で、お雑煮マイスターの粕谷 浩子さんに、お雑煮の魅力について聞きました!全国津々浦々を取材して、ご当地のお雑煮情報を収集する粕谷さん。そのお雑煮愛は、どこから来るのでしょうか?

家庭料理だからこそ面白い!千差万別の「お雑煮」ワールド

子供の頃は親の転勤のため、鳥取、北海道、新潟、静岡、広島と引っ越しを繰り返していました。そのため、その土地ならではのお雑煮に出会う機会は普通の方より多かったんです。だから、転校した先々で「えっ、これもお雑煮?」という体験もしばしば!同じ「お雑煮」という名前なのに、それぞれの頭の中で思い描いているイメージは全然違う。そんな料理ってなかなかありませんよね。

お雑煮の一番面白いところは、家庭料理だというところだと思うんです。でも、みんなそれぞれの「普通」を集めて並べてみると、どれもぜんぜん違う。どれも個性的で、とっても魅力的です。

日本全国、代表的なものだけでも100種類をゆうに超える数のお雑煮がありますが、どうしてそんなにいろいろな種類のお雑煮ができたんだと思いますか?それは、お雑煮が「料理人の料理」ではなく、「ハレの日の家庭料理」だったからだと思うのです。

年に一度のお正月、お祝いの、ハレの日には、普段は家族や親戚が集いますよね。よその地域から嫁いできた人や普段は離れた場所に住んでいる人も、その日だけは一緒に同じ料理を食べる。お雑煮がいわば閉ざされた家庭のなかだけの文化だったからこそ、社会や時代の影響を受けずに、ゆるやかに伝承されることができたのではないでしょうか。

隣町ともぜんぜん違う!?こんなお雑煮見たことない!

お雑煮の「関東風・関西風」の話は、この時期テレビなどでも取り上げられることが多く、聞いたことがある方も多いのでは?お雑煮に入れるのは丸餅か角餅か…という疑問に対して、「西は丸餅・東は角餅」とよくいわれます。岐阜県の関ヶ原あたりがお餅の境界線といわれていますね。よって、その境界線上にある福井県や三重県は丸餅と角餅が混在する「お雑煮境界線」になっています。

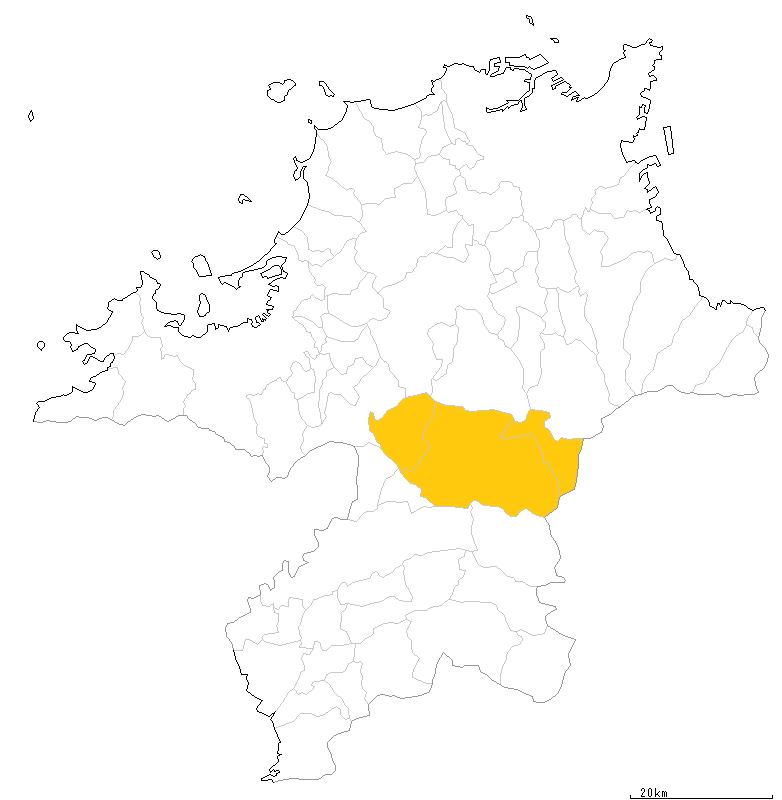

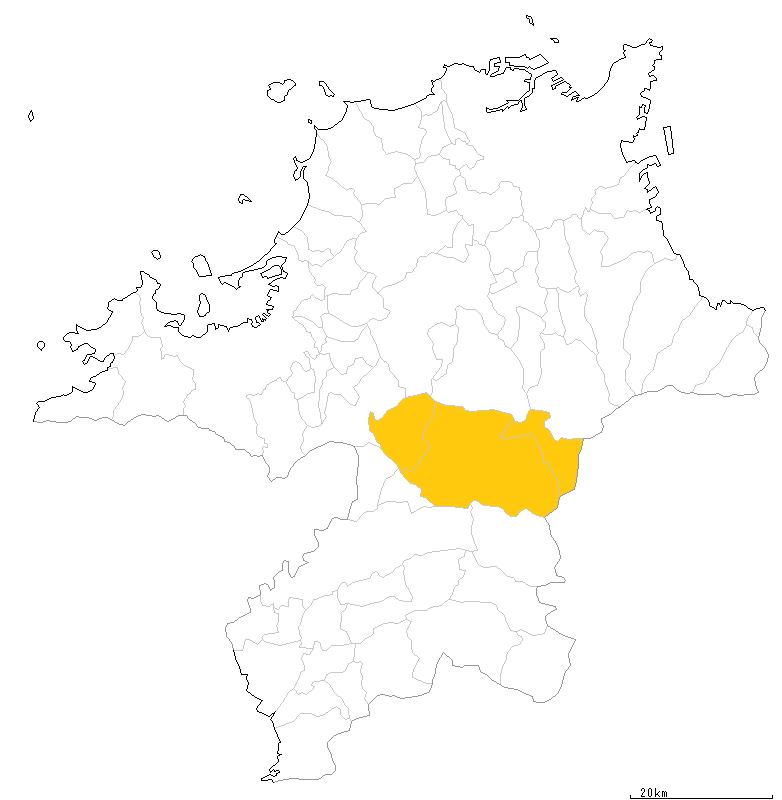

こんな風に、日本を大きく分断するような境界線がある一方で、ピンポイントで個性的なお雑煮文化を持つ地域もあります。それが福岡県朝倉市郡地域。ここのお雑煮はなんと、「蒸し雑煮」なんですよ!

これが「筑前朝倉蒸し雑煮」!

福岡県朝倉市のなかでも、一部の地域だけで食べられているんだとか

お雑煮も数多くあるけれど、とうとう蒸されているものまで出てきた!と、私はウキャキャと大はしゃぎしてしまいましたよ。筑前煮のような里芋、レンコン等の根菜類と丸餅を、出汁・卵液と一緒に蒸す!まるで茶碗蒸しのようなこの蒸し雑煮は、お餅がつきたてのお餅と変わらないほどの柔らかさに仕上がって、とってもおいしいんです!

蒸し雑煮は、朝倉市内でも秋月、三奈木、甘木、そして筑前町の三輪、東峰村の一部で食べられているもので、同じ小学校の学区内でも全然違うタイプの雑煮が混在しているんだとか。お雑煮の面白さのポイントのひとつは、同じ県内であっても、同じ市内であっても、必ずしも同じお雑煮というわけではないということですね。他の地域にも、こんなユニークなご当地のお雑煮がまだまだ眠っているんじゃないか、と思うと、もっともっと調べてみたくなります!

取材場所は銭湯!?100種類以上のお雑煮を発見できた理由

これはよく驚かれるのですが、私のお雑煮取材は本当に体当たりなんです。知らない土地に行って、街を歩いている地元らしき人に「この辺りの方ですか?この辺りって、どんなお雑煮なんですか?」って聞いてしまうんですよ。一番いいのは、銭湯!地元のおばちゃん、おばあちゃんたちに聞けば、みんな快く教えてくれます!お雑煮は家庭料理ですから、まとまった記録もないし、どうやって調べればよいのかわからない。それなら、毎年作っている女性たちに聞いちゃえ!ということで、体当たり取材(笑)。でも「作り方、見せてください」「教えてください」というと、みんな「うちのなんか、普通だよ?」といいながら、全然普通じゃない、すごいお雑煮を教えてくれるんです!

私が全国各地のお雑煮を皆さんに紹介したり、それを手軽に食べられる商品にしたりしているのには、普段は知ることができない「よそのお家のお雑煮」を知ることで、自分のお家のお雑煮を見直してもらいたい!という気持ちがあるんです。

他の文化を知ることは、自分たちの文化を愛おしむことにもつながりますよね。海外に出て海外の文化を知ってはじめて、あぁ、日本文化ってこういうものなんだなぁ、って見直すような、そんな感覚です。

粕谷さんが代表を務める「お雑煮やさん」のご当地雑煮商品

こんなに個性的で、面白くて、おいしいお雑煮を、お家の中だけのもの、お正月だけのものにしておくのはもったいない!普段から軽食として食べたり、みんなが集まったときにお雑煮の食べ比べをしたり…お雑煮がもっと身近なものになれば素敵ですよね。

お雑煮=お正月のイメージがとても強いので(だからこそ長年続いてきたのですが)、お正月以外にお雑煮を食べる、という提案にびっくりされることも多いですが、全国各地で特産品開発・まちおこしみたいな感覚でどんどんご当地雑煮商品がでてくるといいな、と思っているんです。

日本のお寿司は、今や「SUSHI」として世界中で親しまれていますよね。それと同じように、スープの中に餅が入った「ZOUNI」というスタイルも、日本の出汁文化と共に世界中に広がっていけばいいな、と思っています。

まずは日本で、そして世界へ!これからもお雑煮の調査や商品開発を続けていくつもりです。