かつて東北太平洋側をツーリングしていたころ、三陸のリアス式海岸では、いたるところで巨大な防潮堤を見ることができました。まるで城砦のような高く頑丈な防潮堤を、津波がやすやすと乗り越えてしまったシーンは、テレビ画面を通して見ても凄まじい衝撃でした。

特に印象に残っているのは陸前高田のことでしょうか。陸前高田にあった海水浴場にも行ったことがあるのですが、きれいな砂浜があって、大堤防があって、国道45号線側へ振り返ると美しい高田松原が広がっている…そんな光景が全く変わってしまったのです。実際に訪れたときは、声も出ませんでした。

国道45号線沿いには流されずに残った5階建ての「定住促進住宅」があるのですが、その4階まで水位が達していたことがわかります。見ていると震災のことを思い出してつらいといった意見もあるでしょうが、こうしたものが震災遺構として残れば、後々にも津波の深刻さが伝わるのだろうなと思います。

また、釜石湾口にある世界でも最大級の湾口防波堤も、見るも無惨に破壊されてしまいました。釜石港の岸壁にはパナマ船籍の大きな貨物船が乗り上げていましたが、乗り上げ船ではその船が一番大きいものではないかと思います。

気仙沼でも、多数の大型漁船が陸地に乗り上げてしまい、地上には船と瓦礫がひしめくものすごい光景でした。見たこともない光景に圧倒され、もうどうしようもないかもしれないなぁ…という気持ちにさせられてしまいました。

しかし、ある漁港で、地元の漁師の方と話しているときに、「どうせ50年すれば津波はまた来る。そういうものだから、すべてを受け入れて暮らしていくしかない」というような言葉を聞いたのです。

地元の漁師さんの声に驚かされた

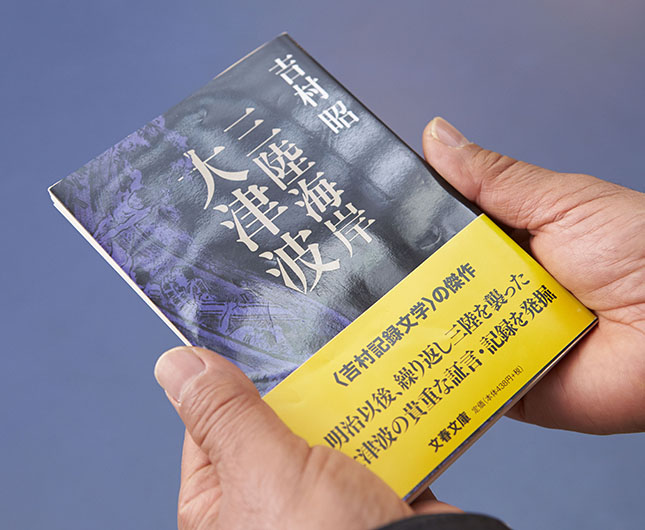

実は三陸という場所は、これまで度々津波の被害に見舞われてきた土地なのです。特に、明治29年(1896年)に起こった明治三陸大津波では、21,000人以上もの方が亡くなるという非常に大きな被害が出ており、この大災害によって「三陸」、「三陸海岸」の名前が日本中に定着したといわれています。また、昭和8年(1933年)3月3日の昭和三陸大津波では規模こそ明治三陸大津波よりも小さいものの、死者・行方不明者共に1,500人以上の被害が確認されています。

さて、明治29年(1896年)6月15日の明治三陸大津波、昭和8年(1933年)3月3日の昭和三陸大津波。記録によると、どちらも三陸沖で起こった地震の後に、津波が発生し、三陸を襲っています。そして今回、2011年にも津波は発生、三陸を襲いました。漁師さんの言葉の通り、ほぼ50年に1度、三陸は津波に見舞われているということになります。

これらのことから、私は今回の津波を「平成三陸大津波」だと捉えています。

三陸海岸はいくつもの湾が連続していますが、湾の一番奥にある町々はそれぞれの津波でどこも大きな被害を受けています。気仙沼から陸前高田、大船渡、綾里(りょうり)、釜石、鵜住居(うのすまい)、そして大槌、山田などがそうですね。

なかでも鵜住居では1,000人超、大槌では1,300人超、山田では700人超…国道45号線をバイクで走れば30分もかからないくらいの距離のこの3箇所で、3,000人以上もの方が亡くなっておられます。

また、大船渡から、海沿いの主要地方道9号線の先にある綾里湾は、津波の特異地帯といってもいい場所で、ぐっと押し寄せた津波がV字になった湾形により高く盛り上がります。明治三陸大津波の最大波高は綾里湾で記録した38.2m、昭和三陸大津波の最大波高も綾里湾の28.7mでした。今回の「平成三陸大津波」の最大波高もやはり綾里湾で、それらを上回る40.1mでした。

これらの記録からも、三陸は言うなれば津波と共に生きてきた地域だということが見えてくるのではないでしょうか。

逆に仙台以南になると、慶長年間にあった大地震による津波被害の記録は残っていますが、それ以降は津波に見舞われた経験がほとんどない地域であると言えるでしょう。

山田町にある「大海嘯(だいかいしょう)記念碑」

実は、山田町船越大浦地区には、「大海嘯(だいかいしょう)記念碑」という碑があります。それにはこんなことが書いてあります。

一大地震の後には津波が来る

一地震があったら高い所へ集まれ

一津波に追はれたら、何処でも此所位の高い所へ

一遠くへ逃げては津波に追付かれる 近くの高い所を用意して置け

一県指定の住宅適地より低い所へ家を建てるな

実際、山田町で津波被害から逃れることができたのは、近くの高台へ避難した方々、住宅適地より高いところに家があった方々だったそうです。そしてこの、「県指定の住宅適地」より下にある家々の多くは津波に押し流されてしまったといいます。かつて津波被害に遭い、そこから立ち直った人々の言葉が刻まれていたにもかかわらず、それを活かすことができなかったというのは、残念なことですね。そうした先人の知恵、経験を生かさねばと思っても、私たちにとって50年という長い年月伝え続けることはなかなか難しいものなのかもしれません。

しかし、今回の平成大津波を経験して、やはり三陸の皆さんにはその記憶、教訓を次代へと受け継いでいっていただきたいと思います。それは三陸に限らず、地震大国日本に暮らす私たち全員が心すべきことで、津波への意識や対策、教育を今一度見直さなくてはなりませんよね。

そんなふうに思うと、何度も災害に見舞われ、それでも立ち直って来られた方々だからこそ、三陸は津波被害対策の世界的な先進地域になることもできると思うのです。日本の観測技術、堤防の建造技術、そして避難訓練のような教育に関するノウハウは今後もより研究されていくでしょうし、それが日本、ひいては世界に役立つものになっていけばと思います。50年後、もしまた津波が来たとしても、今回のような痛ましい被害が起こらないことを祈ります。

20年以上にわたって東北を走ってきた賀曽利さん

20年以上にわたって東北を走ってきた賀曽利さん

2011年、牡鹿半島を通過中の写真

2011年、牡鹿半島を通過中の写真

2011年、常磐線新地駅の様子

2011年、常磐線新地駅の様子

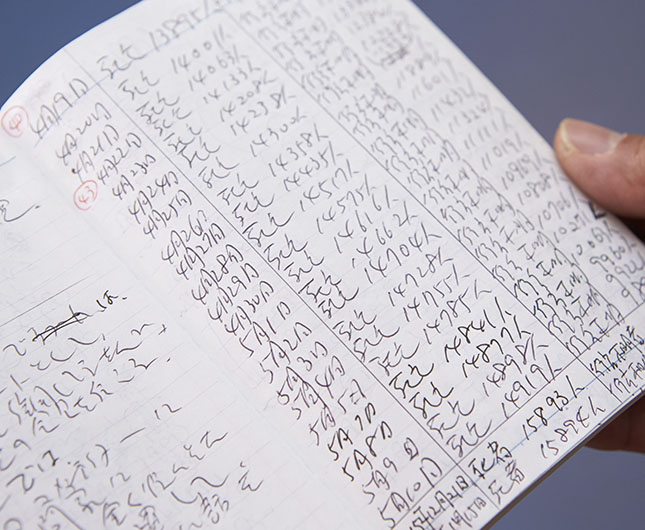

当時の報道を書き留めたノート

当時の報道を書き留めたノート

震災後最初のツーリングは衝撃の連続だった

震災後最初のツーリングは衝撃の連続だった

震災からたった4ヶ月で完成した気仙大橋

震災からたった4ヶ月で完成した気仙大橋

瓦礫を掃き清めた道を人や車が行き交う

瓦礫を掃き清めた道を人や車が行き交う

高台から見下ろすと瓦礫の合間に道が見える

高台から見下ろすと瓦礫の合間に道が見える

ツーリングマップルに書き込まれた通行止め箇所のメモ

ツーリングマップルに書き込まれた通行止め箇所のメモ

浪江町境にあった通行止表示

浪江町境にあった通行止表示

分県地図には福島第一原子力発電所を中心とした同心円が

分県地図には福島第一原子力発電所を中心とした同心円が

1.2011年5月11日 震災直後の最短ルート

1.2011年5月11日 震災直後の最短ルート

2.2013年6月27日 原発事故の影響で変化した迂回路

2.2013年6月27日 原発事故の影響で変化した迂回路

3.2014年3月11日 大回りの迂回路で輸送の混雑は解消

3.2014年3月11日 大回りの迂回路で輸送の混雑は解消

4.2014年9月15日 国道6号線が復活

4.2014年9月15日 国道6号線が復活

5. 2015年3月1日 常磐自動車道が全線開通

5. 2015年3月1日 常磐自動車道が全線開通

2011年、釜石港の岸壁に乗り上げた大型船

2011年、釜石港の岸壁に乗り上げた大型船

国道45号線沿いに残る「定住促進住宅」

国道45号線沿いに残る「定住促進住宅」

かつての石巻漁港

かつての石巻漁港