「美術館って、企画展を見に行く以外ではなかなか行かないな」という方は意外と多いのではないでしょうか? しかし、自分らしい楽しみ方のコツさえわかれば、美術館はもっともっと身近で楽しい場所になるんです!さらに、何気なく見ていた建物自体もアート作品だったり、誰もが知っているような超有名作品がいつでも見られたり…日本の美術館には知られざる見所もたくさん。今回は、どんな人でも楽しめる鑑賞のコツと、オススメ美術館情報をたっぷりお届けします!「ちょっと時間が空いた日に普段着で美術館♪」なんて過ごし方はいかがでしょうか?

MAPPLE×新しいスタイル

企画展だけじゃもったいない!普段使いで美術館を楽しもう

有名企画展は大混雑することも

2016年5月に東京都美術館で開催された「生誕300年記念 若冲展」。最大で320分待ちの長蛇の列ができた日もあったほどの盛況ぶりは、記憶に新しいのではないでしょうか。

企画展は大きく報道されるため、足を運んだことのある方も多いはず。世界中の有名美術館のコレクションや、一度は聞いたことのある有名画家の作品が限定来日!となると、見に行ってみたいものですよね。

しかし、このような企画展(一つのテーマに沿った作品を集め、期間を設けた展示)以外にも日本の美術館のみどころがたくさんあることをご存知でしたか?

実は、日本の美術館はかなりハイレベル。それぞれの美術館が収蔵する作品自体の素晴らしさだけでなく、それを鑑賞するための環境作り、空間作りも世界的に高く評価されています。

さらに今、美術館はただ作品を「見る」だけでなく、「感じる」「楽しむ」ための場所へと変わってきているのです。

ちょっとしたコツさえ覚えておけば、気軽に、誰とでも、何度訪れても楽しめる美術館。今回は、もっと美術館を普段使いで楽しむためのヒントをお届けします!

「そうは言っても、一体どんな風に美術館を楽しめばいいの?」という方のために、今回は東京都美術館学芸員の稲庭彩和子さん、東京藝術大学特任准教授の伊藤達矢さんに、美術館の楽しみ方についてお話を伺いました。

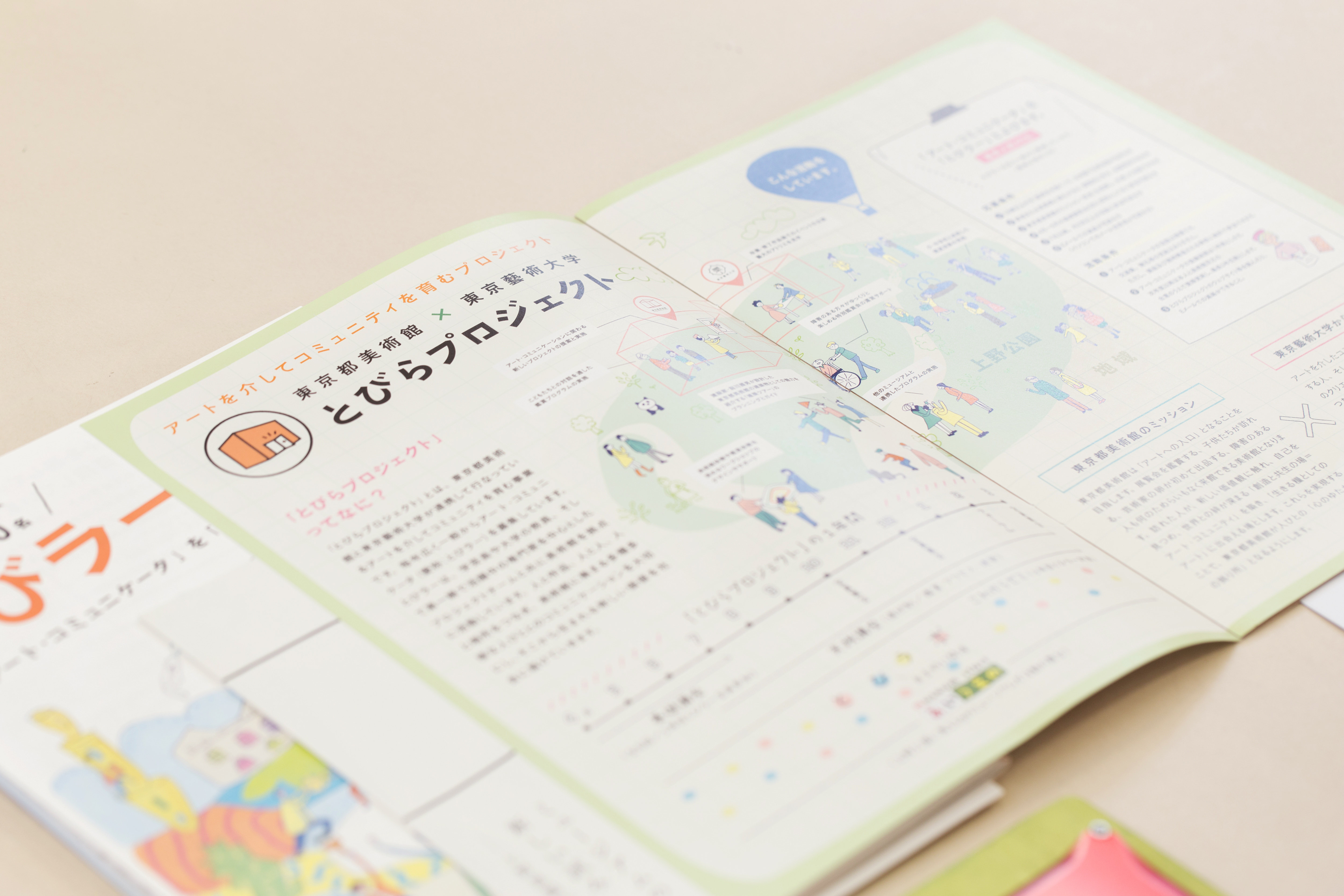

実は、東京都美術館と東京藝術大学が2012年から開始した「とびらプロジェクト」という活動に携わっているお二人。その活動には、なにやら美術館を楽しむヒントが隠されていそうです。

私たちがお教えします!

|

東京都美術館 1972 年生まれ。青山学院大学大学院、ロンドン大学UCL修士修了。東京国立博物館に非常勤勤務の後、助成を得て大英博物館にて職業研修。2003年より神奈川県立近代美術館にて展覧会および地域や学校と連携したプログラムに従事。2011年より東京都美術館に勤務しソーシャル・プロジェクトや展覧会「キュッパのびじゅつかん」等を企画。共著に『100人で語る美術館の未来』(慶應義塾大学出版会、2011)、『TOKYO1/4が提案する東京文化資源区の歩き方』(勉誠出版、2016)等。お気に入りの美術館は、神奈川県立近代美術館 葉山 http://www.moma.pref.kanagawa.jp/

|

|

東京藝術大学 美術学部特任准教授 1975年生まれ。東京藝術大学美術学部油画専攻を卒業後、同大学大学院美術教育専攻修了(博士)。東京都の被災地文化支援事業である「Art Support Tohoku-Tokyo」のワークショッププランニングや、福島県会津地方で行なわれている「森のはこ舟アートプロジェクト」ではディレクターを勤めるなど、人々と地域の文化資源を結びつけるアートプロジェクトを多く手掛ける。共著に『ミュージアムが社会を変える文化による新しいコミュニティ創り』(現代企画室、2015)など。お気に入りの美術館は、アール・ブリュット はじまりの美術館http://hajimari-ac.com/ |

-お二人に単刀直入にお伺いします!「美術館の楽しみ方がよくわからない!」という方は、一体どうしたらいいんでしょう?

稲庭さん |

直球ですね(笑)。そうですね…例えば美術館で展覧会を見るときに「ひとつだけ選んで、誰かにプレゼントできるとしたら?」という気持ちで見てみる、というものがあります。どれを誰にあげたら喜ばれるかな…なんて考えたら、絵の見え方が変わってきますよね。他にも、事前にWEBでどんな作品が出ているのかな?とその画像を見ておくだけでも、実物とデジタル画像の印象の違いから、本物ってやっぱりインパクトあるなぁと思えることがあります。「確かにWEBで見た自分が知っている作品」なんだけれど、実物を目の前にすると全く印象が違う、そう感じる自分の直感を大切にしてみる。それはつまり、作品を体験する、ということがなんですよ。 |

-「体験する」というと…?

稲庭さん |

自分の背丈で楽しむ、と言い換えてもいいかもしれません。先ほどの例だと、作品が「なんだかすごいもの」として見るよりも、「自分が誰かにプレゼントするもの」として見た方がより自分らしい観点で鑑賞できると思いませんか?自分がいいなと思ったものを選びとって、それをじっくり堪能する。それこそが美術館を体験することだと思うんです。 |

伊藤さん |

美術館には、こう見なければならない、こう感じなければいけないという決まりはありません。逆に、それがないからこそ「自分がどう感じたか」が一番の価値になるんです。簡単に言ってしまうと、好奇心のままに、自分のペースで鑑賞するというのが一番の楽しむコツ。美術館はもっと自由に楽しんでいい場所なんですよ。どの作品に、どのくらい時間をかけるか、どんな順番で見るかというのも自由です。自分が見たいものを見たいだけ見る。それでいいんです。 |

-なるほど、なんとなくわかってきました。でも、たくさんある作品のなかからどれを「体験」すればいいのか迷ってしまいます。

稲庭さん |

そんなときは難しく考えずに、「なんとなく自分と波長が合うな」と思える作品を見つけてみてください。そして、ゆっくり、じっくり向き合ってみるんです。向き合うというのは、その作品の色や形や全体の雰囲気を眺めながら、自分はどうしてこれが好きなのかな、と考えてみること。「好き」には必ず理由があるはずですから。 |

-それが「自分らしく体験する」ということなんですね。

稲庭さん |

作品と出会うのって、人と会うのと似ているんですよ。人と出会ったときって、第一印象がありますよね。私たちは無意識のうちに、相手の見た目や、声や、仕草から色々なことを感じ取っています。ですから、作品に「なんとなく好き」と感じたら、そこには何か理由があるんです。それを深く考えることは、自分について考えることにもつながってきます。 |

伊藤さん |

自分1人であれこれ考えるのもいいし、家族や友達とその体験をシェアするのもいいですよ。 私は子供を連れて家族で美術館に行ったときは、それぞれが好きな作品を見つけておいて、家族同士でそれを紹介しあっています。自分のお気に入りの作品を紹介するのも楽しいですが、子供が思いもよらない作品を選んできたりして、その理由を聞いてさらにビックリすることもしばしばです。大人になると、知識で作品を理解しようとしてしまいがちですが、そういった考え方からいったん離れて、素直に自分の感覚で作品を見るというのもいいものですよ。 |

-確かに、美術館って勉強をするところというか、何かを学んで帰る場所、というような気がしていました。

稲庭さん |

現代は「自分のペースで体験し、それを深めていく」ということが様々な分野で求められている時代だと思います。深めるというのは、ただ見る、知るというところから一歩進んで、そのことによって「自分の領域を広げる」といったような意味合いですね。そして、美術館もそんな時代のニーズに合わせてどんどん進化しているんですよ。 |

伊藤さん |

従来の美術館は、良い作品を良い環境で見られることや作品についての正しい知識が得られることが求められていました。しかし、これからの時代はそれだけではなく、美術館といういわば社会のなかの「装置」が、人と人、人と作品の出会いの場、対話の場、体験の場になっていくことが求められているんですよね。 |

稲庭さん |

そこで、美術館は何ができるだろう、ということを考えた結果「とびらプロジェクト」や「Museum Start あいうえの」といったアート・コミュニケーションの試みが始まったんです。 |

「とびらプロジェクト」とは?

「とびらプロジェクト」とは、東京都美術館と東京藝術大学が連携して行なっているアートを介してコミュニティを育むプロジェクトです。人と、場所と、作品との出会いや対話を促進するアート・コミュニケーター「とびラー」(東京都美術館の愛称「都美(とび)」と、「新しい扉(とびら)を開く」の意味が含まれています)たちが、一般の方々に美術館に足を運んでもらうための企画や障害のある方の鑑賞サポートや、自主企画のワークショップなど様々な活動を行っています。毎年一般公募から選ばれる「とびラー」の年齢や職業、経歴は多種多様。彼らがフラットに語り合い、互いの持ち味を生かしたプロジェクトを日々考え、実践しています。ちなみに、「とびラー」の任期は3年とされており、プロジェクトを通して成長した「とびラー」たちが、任期終了後はその経験や力を社会に生かしていくという「ソーシャルデザイン」のプロジェクトでもあります。

(左)現役大学生「とびラー」発案の「ミュージアムクエスト」謎解きパンフレット

(右)東京都美術館を紹介するオリジナルマップ「トビカンみどころマップ」も全て手作り

「Museum Start あいうえの」とは?

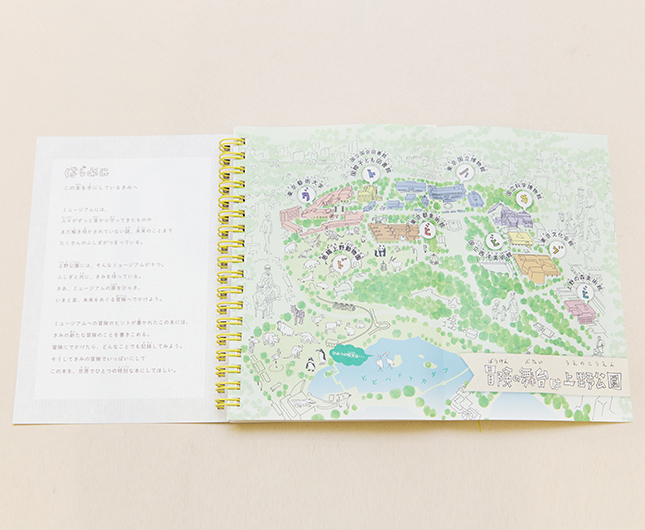

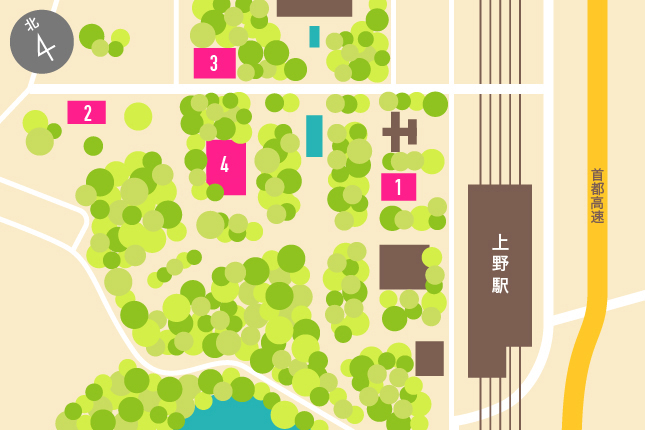

「Museum Start あいうえの」は、「とびらプロジェクト」と連動した、18歳以下の子供たちの「ミュージアム・デビュー」を応援するプロジェクトです。「とびラー」と上野にある9つの文化施設が一体となって、子供たちの作品との出会いの場づくりや、自発的・能動的に考えたことや発見したことを深めていく「アクティブ・ラーニング」を支援しています。大人と子供が一緒に楽しむためのプログラムや、小中学校と連携したプログラム、教材の貸し出しなどの活動も行っています。

(左)プログラム参加者にプレゼントされる「ミュージアム・スタート・パック」

(右)「ビビハドトカダブック」には子供たちの体験のヒントがたくさん

-面白そうなプログラムがたくさんありますね!

伊藤さん |

気軽に参加できるツアーやワークショップ、アーティストとの交流会など、常にいろいろな活動が実験的に行われています。美術館と大学と、そして多種多様なバックグラウンドを持つ「とびラー」たちが出会い、ディスカッションすることで、これまでにない美術館体験のきっかけがどんどん生まれています。 |

稲庭さん |

また、東京都美術館のある上野エリアは日本、いや、世界でもここしかないのではないかというくらいの文化施設集合地ですから、そのロケーションを生かさない手はありません。あいうえのの活動の中には恩賜上野動物園と東京都美術館が共催する「本物の動物と、作品になった動物に会いに行く」というワークショップもあるんですよ。「とびらプロジェクト」の活動が5年目、「Museum Start あいうえの」の活動は4年目に入り、施設を横断した試みなども本格的に実現しはじめています。 |

-美術館も、どんどん変わってきているんですね。

伊藤さん |

そうですね。昨今でこそ、こういった美術館を体験するための展示やプログラムは全国各地で充実してきていますが、未だに「美術館には昔行ったけれど、美術とかよくわからなかったな」という印象のままの方も多いのではないでしょうか。でも、今の美術館って本当に変わってきていますよ。 美術館や作品との出会いや体験というのは自転車の乗り方と同じで、一度習得すると「できなくなる」ということがありません。一度体験すると、どんどん楽しくなるし、また行こう、という気持ちになれるはずです。 |

稲庭さん |

美術館にある作品は私たちに、普段の生活の中ではなかなか触れることのない多種多様な価値観を伝えてくれます。それに美術館って、日常のことを忘れ、自分の役割を離れて、ちょっと旅をするような気持ちになれる場所ですよね。仕事や勉強の合間の気分転換にもぴったりだと思いますよ。美術館そのものだけでなく、ロケーションや景観、併設のカフェのスイーツなど、楽しめるポイントもたくさんあります。 |

伊藤さん |

そうそう、普段気軽に行くなら、常設展がおすすめです。なぜならあまり混まないから(笑)。というのは冗談ですが、比較的ゆっくり、自分のペースで回れるところが多いと思います。 また、常設展のいいところは作品が変わらずそこにある、ということですね。企画展だと一度きりしかみられない場合が多いと思いますが、常設の作品なら何度でも会いに行ける。会うたびに印象が違っていたり、新しい見え方に気付いたり、時には別の作品が急に気になったりする。作品を通して、自分自身の変化にも気付くことができます。 |

-常設展ですか!確かに、あまり行ったことがないかもしれません。昔見たことがある作品を今もう一度見るというのも面白そうですね。

伊藤さん |

あとは、最近の美術館は写真撮影OKのエリアを設けていることも多いですから、ぜひ撮ってみてください。SNSに載せてみたり、他の人の投稿を探してみたりすることで、新しい見え方や発見があるのではないでしょうか。 「どんな風に楽しんだらいいのかな、自分は楽しめないんじゃないかな」という思いは取り払って、まずは一度、美術館に足を運んでみて欲しいと思います。 |

稲庭さん |

たとえば、料理のレシピ本を買って、載っている料理を全種類作る方はなかなかいないと思います。でも、その1冊の中の1品でも2品でもばっちり習得できたとしたら、十分その本の価値を手にしたことになるのではないでしょうか。美術館での体験もそれと同じで、1つでも自分が「好き」と思えるものと出会うことができれば、それで十分「美術館を楽しんだ」といえると思いますよ。 |

今回お話を伺った稲庭さん、伊藤さんがおすすめしてくれた上野エリアの美術館をご紹介します。いつ訪れても楽しめること間違いなしですよ!

1.駅を降りてすぐ!あの名画にいつでも出会える 国立西洋美術館

外観 画像提供:国立西洋美術館

駅のすぐそばにある国立西洋美術館は、中世末期から20世紀初頭までの西洋美術の歴史を一望できる美術館です。展示室以外は無料で鑑賞することができ、前庭には有名なオーギュスト・ロダンの《考える人》や《地獄の門》があります。

国立西洋美術館はフランス政府から寄贈返還された「松方コレクション」を基礎に、ロダンの彫刻群やルネサンスから20世紀初頭までの絵画、彫刻、版画、素描などの作品を多数所蔵しています。常設展では、中世末期から20世紀初頭までの西洋美術に関する作品を通して、西洋美術の流れや歴史を感じることができます。

実は、誰もが一度は耳にしたことのあるピエール=オーギュスト・ルノワール、ウジェーヌ・ドラクロワなどの作品も展示されているんですよ!

特に、新館2階にある10点強のクロード・モネの作品を集めた部屋では《睡蓮》などの人気作品をいつでも鑑賞することができます。

また、現在常設展示されている作品は、WEBサイトで確認することができます。

展示情報

「聖なるもの、俗なるもの メッケネムとドイツ初期銅版画」

2016年7月9日(土)~2016年9月19日(月・祝)

Fun with Collection 2016 ル・コルビュジエと無限成長美術館―その理念を知ろう

2016年7月9日(土)~2016年9月19日(月・祝)

※展覧会ごとに講演会やスライドトークなども開催しています。

詳しくはWEBサイトを御覧ください。

美術館情報

館 名 国立西洋美術館

所在地 〒110-0007 東京都台東区上野公園7-7

開館時間 9:30~17:30(冬期は~17:00)、金曜日は20:00

休館日 月曜日(祝日の場合は翌日)

URL http://www.nmwa.go.jp/

気軽に行ける世界遺産!実は建物もアート

(左)本館展示室画 (右)19世紀ホール 画像提供:国立西洋美術館

ほかにも、天井の高低を組み合わせることで空間の広がりや変化を感じられる展示室など、他の美術館にはない様々な特徴を持った空間にも着目していただきつつ、ゆったりと西洋美術を鑑賞いただければと思います。」

2. 巨匠の作品から現代アートまで 東京藝術大学大学美術館

展示情報

いま、被災地から -岩手・宮城・福島の美術と震災復興-

2016年5月17日(火)〜6月26日(日)

日本画第二研究室 素描展

2016年6月23日(木)〜 7月6日(水)

美術館情報

館 名 東京藝術大学大学美術館

所在地 〒110-8714 東京都台東区上野公園12-8

開館時間 10:00~17:00(入館は~16:30)※大学美術館 陳列館は9:30開館

休館日 毎週月曜日

URL http://www.geidai.ac.jp/museum/

展示情報

2016年度 第3室(伎楽面)展示

2016年8月2日(火) ~8月28日(日)

美術館情報

館 名 法隆寺宝物館

所在地 〒110-8712 東京都台東区 上野公園13-9 東京国立博物館内

開館時間 9:30~17:00(入館は16:30まで)

休館日 月曜日(ただし月曜日が祝日または休日の場合は開館し、翌平日に休館)、年末年始(2015年12月24日~2016年1月1日)。ゴールデンウィーク期間とお盆期間中(8月13日~8月15日)は、原則として無休。

URL http://www.tnm.jp/

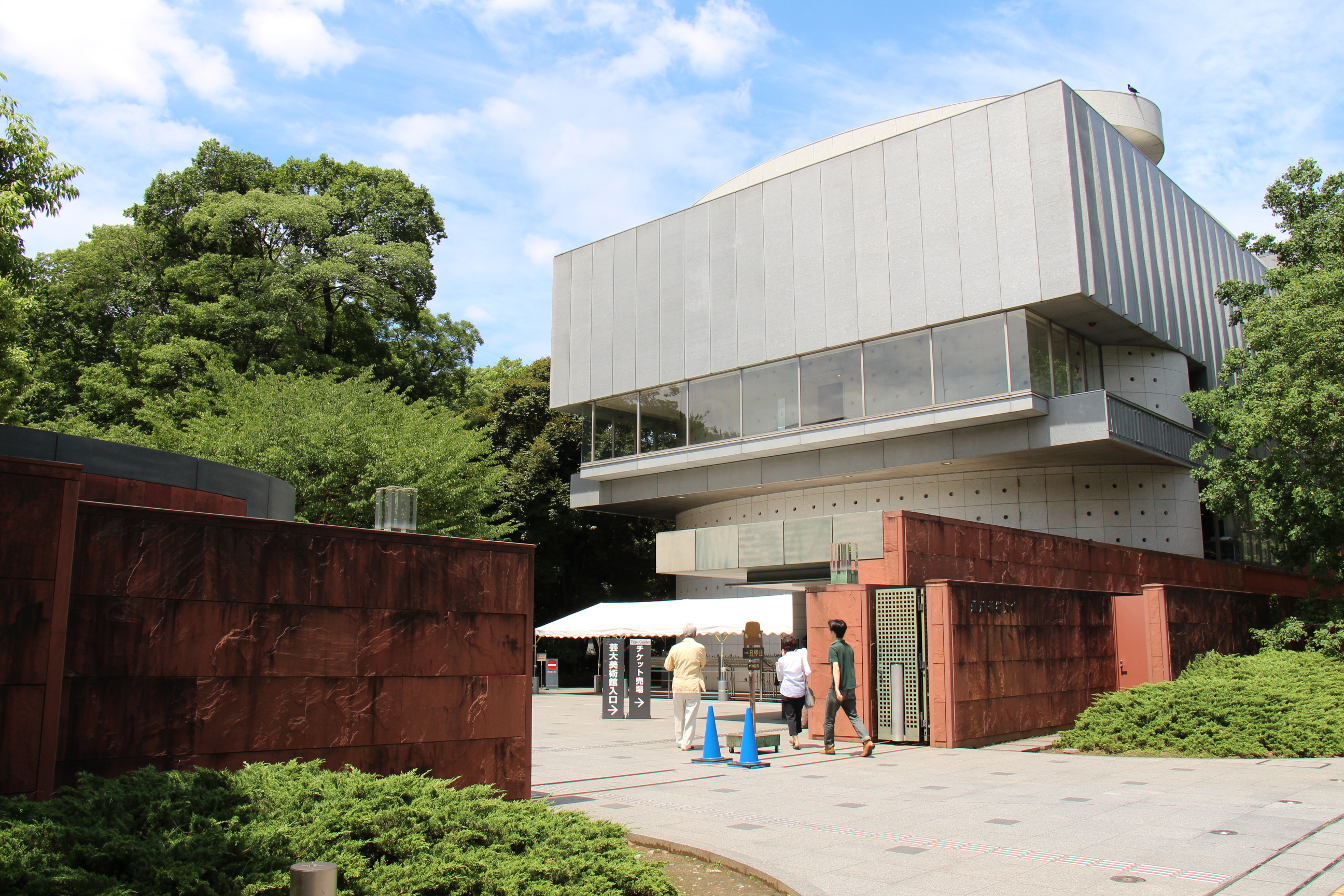

外観 画像提供:東京都美術館

たとえば、正面玄関で、東京都美術館のシンボル的存在となっている井上武吉の球体の作品《my sky hole 85-2 光と影》をはじめとして、館内には多くの彫刻作品が展示されています。これらは開館中ならいつでも鑑賞できるほか、写真撮影スポットとしても人気があります。

また、モダニズムの巨匠・前川國男の設計による美術館の建物の見どころを紹介する建築ツアーや参加型プログラムも開催されています。事前予約なしで参加できるものもありますから、タイミングが合えばぜひ参加してみてください。

小さなお子さんのいる家族に嬉しい託児サービス「パパママデー」やベビーカーの貸出、車いす対応のエレベーター設置などバリアフリーにも対応しています。(詳細はWEBサイトでご確認ください。)

展示情報

ポンピドゥー・センター傑作展―ピカソ、マティス、デュシャンからクリストまで―

2016年6月11日(土)~9月22日(木・祝)

開館90周年記念展「木々との対話──再生をめぐる5つの風景」

2016年7月26日(火)~10月2日(日)

関連イベント:6日間限定オープン!「木々のアトリエ」

「木々との対話」展に出品しているアーティストの作品制作の舞台裏を少しだけ公開。

公開制作のほか、さまざまな「木」という素材を触って楽しめるワークショップも開催します。

場 所 東京都美術館 公募展示室(ロビー階 第3展示室)

日 程 8月3日(水)~8月9日(火)(8月8日(月)は休室)

8月5日(金) 土屋仁応 ワークショップ

8月6日(土) 須田悦弘 公開制作

8月7日(日) 國安孝昌 ワークショップ

※8月3日、4日、9日は木の素材を楽しむワークショップを開催

※無料でどなたでもご参加いただけます。

※8月5日、7日のワークショップは事前申込が必要です。

※詳細は、特設WEBサイトをご確認ください。

美術館情報

館 名 東京都美術館

所在地 〒110-0007 東京都台東区上野公園8-36(お問い合わせ:03-3823-6921)

開館時間 9:30~17:30(特別展開催中の金曜日:9:30~20:00、8月5日(金)、6日(土)、12日(金)、13日(土)、9月9日(金)、10日(土)は9:30~21:00)いずれも入室は閉室の30分前まで

休館日 毎月第1、第3月曜日、企画展・特別展は毎週月曜休室(祝日・振替休日の場合は翌日)※開館時間・休室日等の詳細情報はWEBサイトをご確認ください。

URL http://www.tobikan.jp

ちょっと一息!ゆったり過ごせるスペースも

(左)レストラン IVORY(右)美術情報室 像提供:東京都美術館

東京都美術館内には2つのレストランと、カフェ、ミュージアムショップ、美術情報室、アートラウンジなどの施設が併設されています。作品を楽しんだ後にゆっくりとランチやカフェを楽しんだり、興味を持った作品について調べたりするのもいいですね!

|

日帰り大人の小さな旅・東京さんぽ地図に掲載!

三菱一号館美術館

JR東京駅徒歩5分で抜群のアクセス!赤煉瓦の建物は、三菱が1894年に建設した「三菱一号館」(ジョサイア・コンドル設計)を復元したもので、コレクションも建物と同時代の19世紀末西洋美術が中心です。無料施設やカフェの利用にもおすすめです。

※詳しくはガイドブックもしくはWEBサイトをご確認ください。

|

|

|

東京さんぽ地図に掲載!

原美術館 JR品川駅から徒歩15分ほど。都心とは思えないような静かで落ち着いた空間が広がっています。もともと個人邸宅として1938年に建設された建物ですが、不思議とモダンで古さを感じさせません。野外作品も見応えがあります。

※詳しくはガイドブックもしくはWEBサイトをご確認ください。

|

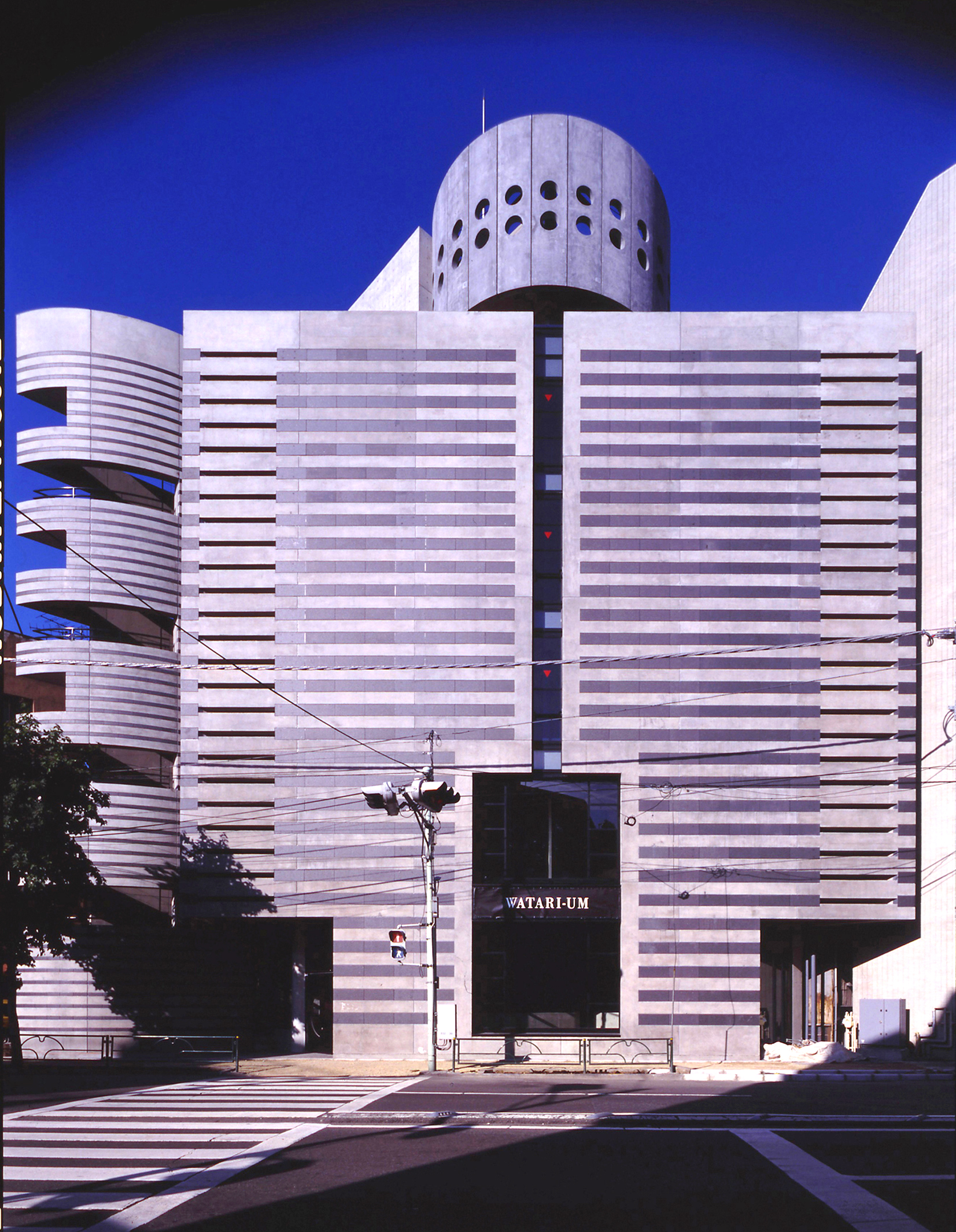

画像提供:ワタリウム美術館 |

東京さんぽ地図に掲載!

ワタリウム美術館

世界で活躍する現代美術の芸術家や作品を見るならここ!印象的な建物はスイスの建築家マリオ・ボッタの設計です。併設のショップ、オン・サンデーズ(営業は11:00~20:00、水曜は~21:00)では、洋書や写真集、ポストカード、文具などを販売しています。

※詳しくはガイドブックもしくはWEBサイトをご確認ください。

|

画像提供:東京都庭園美術館 |

東京さんぽ地図に掲載! |

|

東京さんぽ地図に掲載!

根津美術館

表参道からほど近い根津美術館は、多くの国宝や重要文化財などを収蔵しており、日本・東洋の古美術品を堪能することができます。ホールの仏像は通年見ることができ、写真撮影も自由。1.7万平方mもの広さの庭園も、四季折々の美しさを見せてくれます。

※詳しくはガイドブックもしくはWEBサイトをご確認ください。

|

|

|

まっぷる札幌に掲載! |

|

|

まっぷる青森に掲載!

青森ゆかりの作家作品が充実。常設展では、奈良美智、版画家の棟方志功、劇団「天井桟敷」で有名な寺山修司などの作品をいつでも鑑賞できます。 |

|

|

まっぷる箱根に掲載!

ひろびろとした空間に林立する野外彫刻が最大の魅力。豊かな自然と調和する彫刻は、時間・天候・季節によって様々な表情に変化します。 |

|

|

まっぷる信州に掲載!

特徴的な水玉模様のカラフルなオブジェは松本市出身の芸術家・草間彌生の作品。撮影可能エリアも多いので見るだけでなく触ったり、一緒に写真を撮って楽しめます。 |

|

|

まっぷる京都に掲載!

京都の中でも美術館や博物館が多く集まる岡崎公園内にあり、国内の近代美術品や海外の有名アーティストの作品を約12000点収蔵・定期的に展示しています。 |

|

|

まっぷる徳島に掲載!

モナリザやゲルニカなど世界の有名作品を完全再現した陶板名画の美術館です。再現作品といっても、間近で見る原寸大の有名絵画は迫力たっぷり。写真撮影なども可能です。 |

|

|

まっぷる熊本阿蘇に掲載!

常設展やメディアギャラリー、図書室、キッズサロンなど無料で利用できる施設が充実しています。子供向けの企画も多いので親子での鑑賞にもおすすめです。 |