MAPPLE×新しいスタイル

【昭文社社員が語る!】水害と地図~防災月間に考える「川の防災情報」ほか地図の効用~ (後編)

(前編より続く)

)) 九州北部豪雨からの教訓~朝倉市での記録と発信 ((

竹内(以下省略):

ここからは、今回のイベントのきっかけとなった2017年7月の九州北部豪雨について、私とのご縁があった福岡県朝倉市を例に、当時の状況とその後の復興に関するお話をさせていただきます。

朝倉市とのご縁は、2016年12月に雑煮研究家の粕谷(かすや)浩子さんにインタビューしたことがきっかけです。当時、粕谷さんは朝倉市在住で、そのつながりで私も観光協会の方々と知り合い、一緒に観光イベントに参加したり、『ことりっぷ』の冊子制作を受託したりするなどご縁をいただきました。

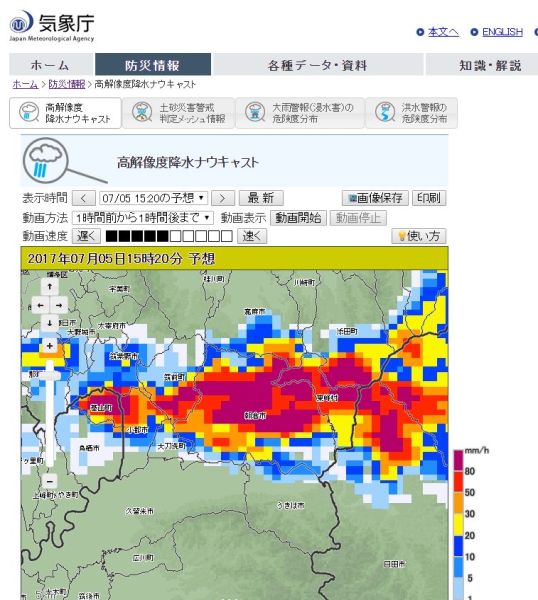

しかし翌年の2017年7月、朝倉市は6時間で数百ミリの雨が一気に降るという記録的な豪雨に見舞われ、甚大な被害を受けました。いわゆる「線状降水帯」と呼ばれる気象現象が広く認知されるきっかけのひとつとなった災害です。発災直後から私は粕谷さんに相談しながら、当時のツイッター(現X)の昭文社公式アカウントを通じて市の状況を発信し続けました。

<九州北部豪雨時の「高解像度降水ナウキャスト」> 出典:気象庁ホームページ(www.jma.go.jp/bosai/nowc/)

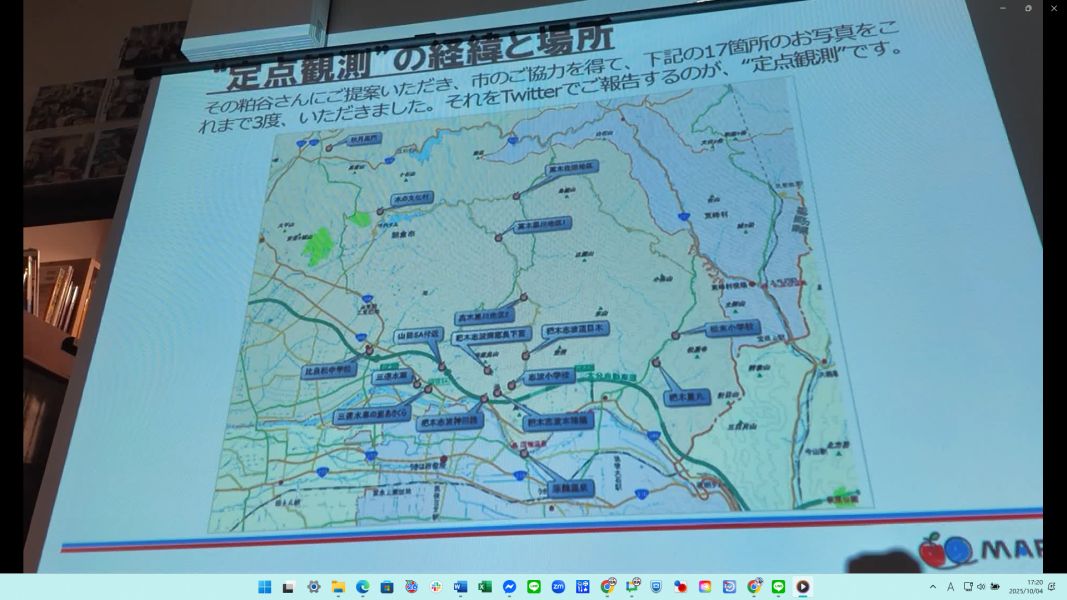

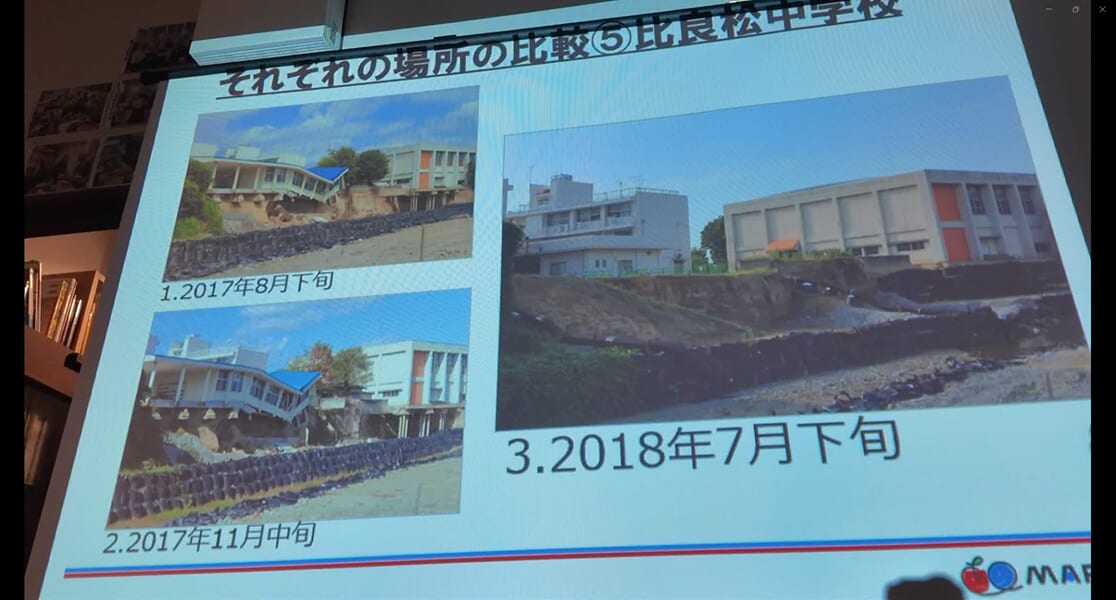

その後、粕谷さんや市の職員の方々から「市で起きたことを忘れないで発信し続けてほしい」との声をいただき、市の協力のもと市内17か所の復興過程を定点観測で発信することになりました。市の職員の方から現地で撮影した写真を提供いただき、道路や学校の校舎、高速道路の橋桁などの被害状況に加え、土砂や流木の撤去、土のうを積んだ仮復旧の様子などをお伝えしました。

これらの記録からは、1~2年では復旧が進まない現実や、地元の方々ですら想像していなかった被害の大きさが浮き彫りになりました。そうした状況を踏まえ、昭文社はこれからも朝倉市に変わらぬ思いを寄せ、微力ながら応援してまいります。

)) 雷と竜巻のリスクを知る ((

ここからは地図の話題を少し離れ、近年増加している雷や竜巻の被害について触れたいと思います。雷には注意報のみで警報はなく、竜巻についても注意情報のみで警報や注意報は設けられていません。

これはいずれも予測精度が低く、外れた予報を繰り返すと信頼性を損なうためです。しかし実際には、雷も竜巻も命に関わる危険を伴うため決して安心はできません。例えば9月5日に静岡県牧之原市で発生した竜巻は、風速75mという日本最大級の記録を残しました。こうした危険に備えるためには、雷の活動度や竜巻の発生確度について正しく理解しておくことが重要です。

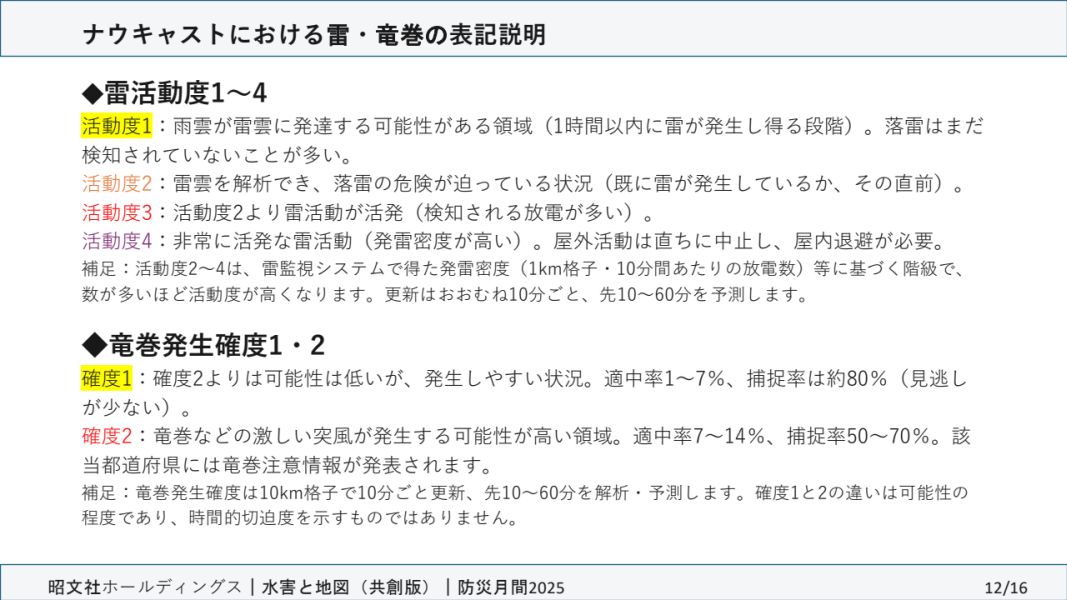

雷の活動度は4段階に分類されていますが、その内容はやや覚えにくいため、自分なりのイメージに置き換えて理解しておくことが大切です。特に活動度4では、直ちに屋内へ退避する必要があります。

一方、竜巻の発生確度は2段階で示され、確度1は適中率1〜7%で捕捉率※1約80%、確度2は適中率7〜14%で捕捉率50〜70%とされています。数値だけ見ると精度が低く感じられますが、確度1でも十分に警戒が必要です。竜巻注意情報が発表された際には、確度の区別にかかわらず、早めに屋内へ避難することが重要です。

※1 捕捉率:実際に発生した竜巻のうち、予報でも発生が示された竜巻の割合(%)を指します。

雷の活動度と竜巻の発生確度は、いずれも気象庁の「高解像度降水ナウキャスト」で表示内容を切り替えることで確認できます。それぞれの定義を理解したうえで活用することが、防災につながります。

)) ラグビー合宿地での新たな落雷対策 ((

雷の危険に備える具体例として、夏の合宿地として多くのラグビーチームが訪れる長野県・菅平高原での取り組みが挙げられます。近年、宮崎県や奈良県などで部活動中の落雷事故が発生したことを受け、地元の観光協会は独自の落雷情報サービスを導入しました。

このサービスは気象庁のデータをもとに独自予測を行い、半径20km以内で落雷が確認されるとアラートが発せられます。その情報は観光協会から宿泊施設を通じてラグビー指導者に伝えられ、速やかに選手を屋内へ避難させる仕組みになっています。さらに、広大な敷地内でも迅速に避難できるよう、プレハブの避雷小屋も設置されています。

こうした取り組みは、前述の落雷事故を受けて危機感が高まり、実施に至ったものです。従来は「30-30ルール」※2といった運用指針が現場で用いられてきましたが、近年では予兆がないまま落雷するケースも見られることから、時代に合わせた新たな落雷対策が求められています。

※2 30-30ルール:稲光が見えてから雷鳴が聞こえるまでの時間が30秒未満になったら活動を中止し、最後の稲光または雷鳴から30分経過したら活動を再開するというルール。

参考記事:NHK ONE

国内屈指のラグビーの合宿地 菅平高原の新たな落雷対策(2025年8月20日)https://news.web.nhk/newsweb/na/na-k10014896721000

)) 地図と情報で備える、日常の防災習慣 ((

ほかにも「政府広報オンライン」では、竜巻の過去の被害事例や月別の発生確認数が紹介されているほか、竜巻のメカニズムや具体的な身を守る行動も掲載されています。さらに、国際気象海洋株式会社が提供する「発雷確率」では、気象庁データをもとに、現在から3日先までの発雷確率をメッシュ単位で確認でき、日々の安全対策に役立てることができます。

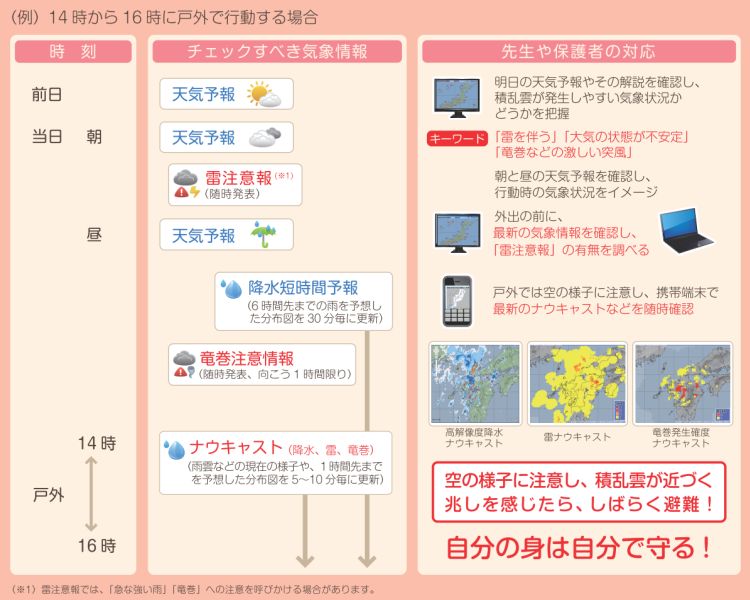

<気象庁のリーフレット「急な大雨・雷・竜巻から身を守ろう!」より> 出典:気象庁ホームページ(www.jma.go.jp/jma/kishou/books/ooame-kaminari-tatsumaki/index.html)

地図やこれらの情報サービスを上手に活用することで、災害のリスクを具体的に把握し、いざというときに適切な行動を取ることができます。防災月間をきっかけに、ぜひ日常の中で地図を確認したり、情報をチェックしたりする習慣をつけて、万一の場合に備えていただきたいと思います。

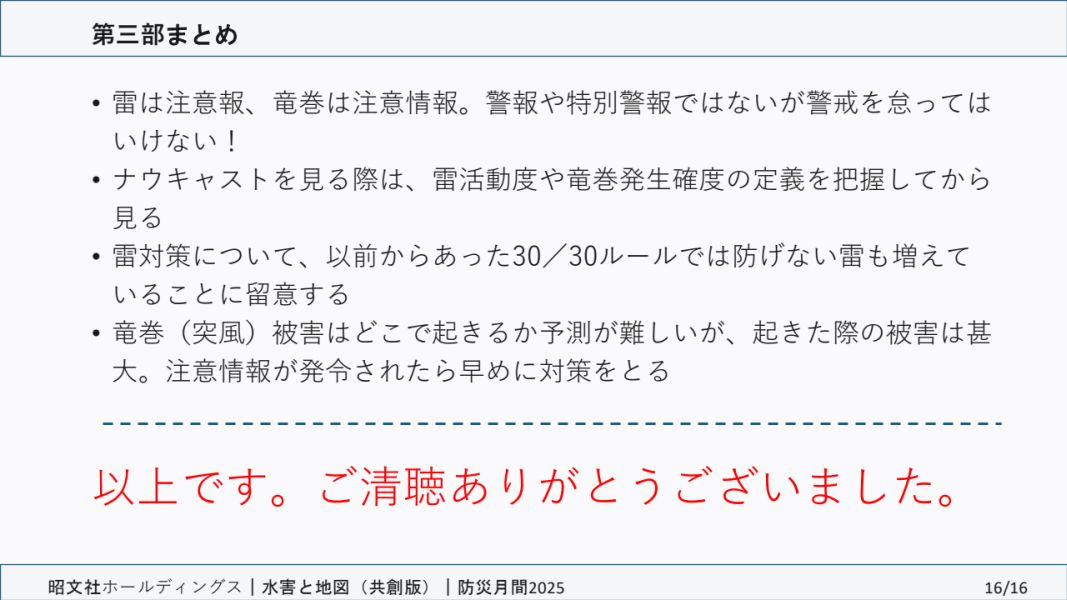

)) ここまでのまとめ ((

それでは、ここまでの内容をまとめます。雷や竜巻については、警報や特別警報が発表されるわけではありませんが、決して油断してはいけません。「高解像度ナウキャスト」を確認する際は、雷活動度や竜巻発生確度の意味を正しく理解し、状況把握に役立てましょう。

雷対策では、従来の「30-30ルール」だけでは防ぎきれないケースも増えています。竜巻(突風)は発生場所の予測が難しく、ひとたび起きると甚大な被害をもたらします。注意情報が発表された際には、早めに安全な場所へ避難するなど、落ち着いて行動することが大切です。

)) 参加者の皆さんのおすすめサイト ((

最後に、参加者の皆さんからおすすめいただいたサイトのなかから、ひとつご紹介します。

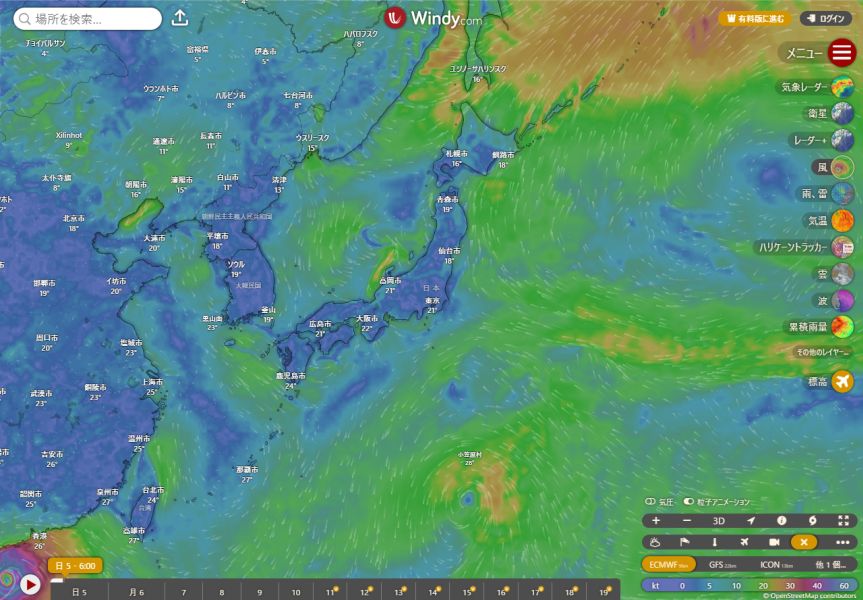

「Windy.com」は、ウェブサイトとアプリの両方で利用できる気象情報サービスです。日本国内はもちろん、世界各地の気象状況を確認でき、風速や降水量、雲の量、波の高さ、気温などを色分けして地図上に表示できます。さらに、風や波の流れをアニメーションで視覚的に確認できるのも特徴です。地点ごとの詳細なスポット予報も提供されており、リアルタイムから数日先までの天気を把握できます。

こうした情報は、日常の天気確認だけでなく、防災や災害時の備えにも役立ちます。皆さんもぜひ、お気に入りのサイトを見つけてみてください。

<「Windy.com」の画面。風速と風向きがアニメーションで表示される>Source: Windy.com

)) 編集後記 ((

広報 竹内コメント:

9月は防災月間ということで、昨年は「地震と地図」、今年は「水害と地図」をテーマに防災イベントを開催しました。

前半は気象庁や国土交通省のサイトを中心に洪水、浸水を地図から読み解き危機に備える、というテーマでお話ししました。世田谷区のハザードマップを見ながらご自宅やご実家周辺の危険度に思いを馳せる時間になりました。

後半はご縁のあった福岡県朝倉市の2017年の水害と雷や突風被害についてお話ししました。直前に静岡県牧之原市やその周辺で日本最大級の突風被害があったばかりで、地球温暖化により雷、竜巻、突風の被害が頻発している、という実感をみなさんお持ちでした。

最後にご参加の方から「Windy.com」という気象サイトをご紹介いただきましたが、これが面白くて1日見ていても飽きないですね。世界の風や温度、海流などが一望できます。ぜひご覧ください。

短い時間でしたが「防災」について語り合うことは災害への備えとしてとても有意義で気づきがあり、有効だと改めて感じました。ご参加のみなさまに改めて厚く御礼申し上げます。

昭文社グループではさまざまなイベントを今後も鋭意企画してまいります。ご参加をお待ちしております。