MAPPLE×新しいスタイル

【昭文社社員が語る!】水害と地図~防災月間に考える「川の防災情報」ほか地図の効用~ (前編)

2025年9月12日、東京都世田谷区の「地理系ブックカフェ 空想地図」にて、地図に関するイベントが開催されました。今回は、昨年9月の防災関連のイベントに続く第2弾として「水害と地図」をテーマに取り上げ、昭文社の広報担当者が解説を行いました。なお、本防災イベントは毎年防災月間にテーマを変えて続けていく予定です。

2025年9月12日、東京都世田谷区の「地理系ブックカフェ 空想地図」にて、地図に関するイベントが開催されました。今回は、昨年9月の防災関連のイベントに続く第2弾として「水害と地図」をテーマに取り上げ、昭文社の広報担当者が解説を行いました。なお、本防災イベントは毎年防災月間にテーマを変えて続けていく予定です。

|| 広報担当プロフィール

竹内 渉(たけうち わたる)

昭文社ホールディングス広報担当。元地図編集部。子どもの頃から地図に親しみ、天気図にも興味があり気象好きに。2017年の九州北部豪雨の際はご縁のあった朝倉市の惨状に言葉を失った。その時の思いから、今回のイベント開催を企画。

竹内(以下省略):

9月は防災月間です。昨年の「地震と地図」に続き、今年は「水害と地図」についてお話しいたします。水害への防災意識を高めるとともに、地図をどのように活用できるか、その方法や取り組みについて参加者の皆さんと一緒に考えていきたいと思います。

)) 水害の種類と都市部で高まるリスク ((

近年は、大規模な豪雨や台風の影響により各地で水害が相次いでおり、その発生の仕組みを正しく理解することが、これまで以上に重要になっています。水害には大きく分けて、堤防が決壊したり川の水位が堤防を越えたりして起こる「外水氾濫」と、地面に溜まった水による「内水氾濫」があります。

内水氾濫はさらに、川の水位が高くなって排水ができなくなる「湛水型」と、短時間の豪雨によって排水能力を超えて水が溜まる「氾濫型」に分けられます。東京23区のような都市部では、主に内水氾濫(氾濫型)への注意が必要です。

- <外水氾濫のイメージ。Geminiにて生成>

- <内水氾濫(湛水型)のイメージ。Geminiにて生成>

- <内水氾濫(氾濫型)のイメージ。Geminiにて生成>

)) 「キキクル」と「ナウキャスト」で水害リスクに備える ((

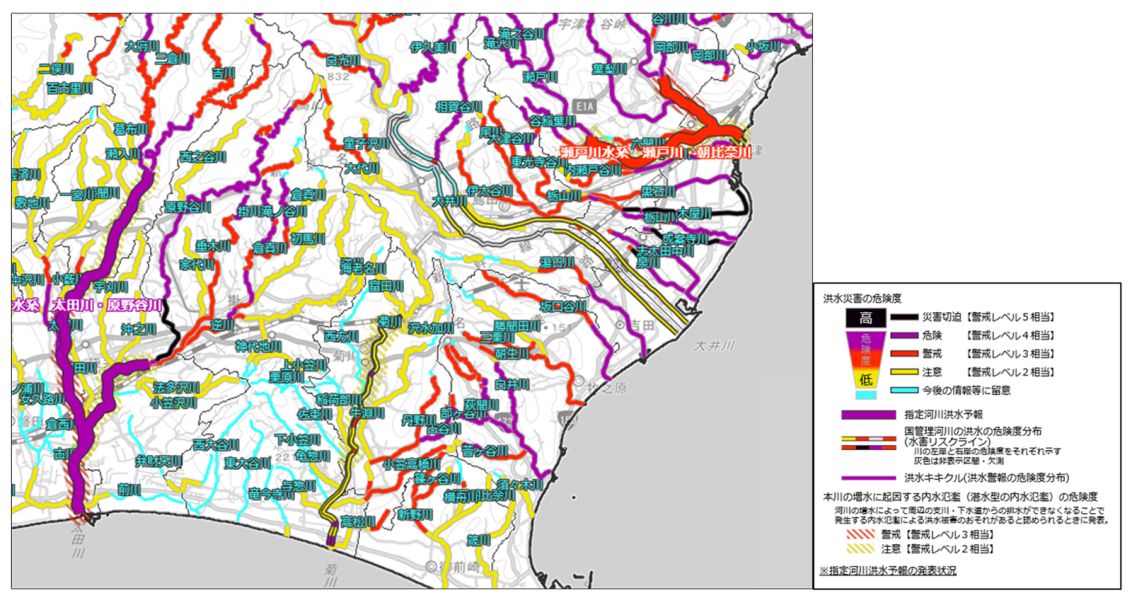

こうした水害リスクに備えるため、気象庁では大雨による災害の危険度を地図上で色分けして示す「キキクル(警報の危険度分布)」というウェブサービスを提供しています。対象とする現象に応じて「土砂キキクル」「洪水キキクル」「浸水キキクル」の3種類に分かれており、それぞれ危険度を5段階に区分し、警戒レベルに対応した色で表示します。

「洪水キキクル」では外水氾濫や内水氾濫(湛水型)の情報を確認でき、「浸水キキクル」では集中豪雨による内水氾濫(氾濫型)の情報を把握できます。

<「洪水キキクル」の解説ページ。凡例や避難行動などについて詳しく紹介されている> 出典:気象庁ホームページ(www.jma.go.jp/jma/kishou/know/bosai/riskmap_flood.html)

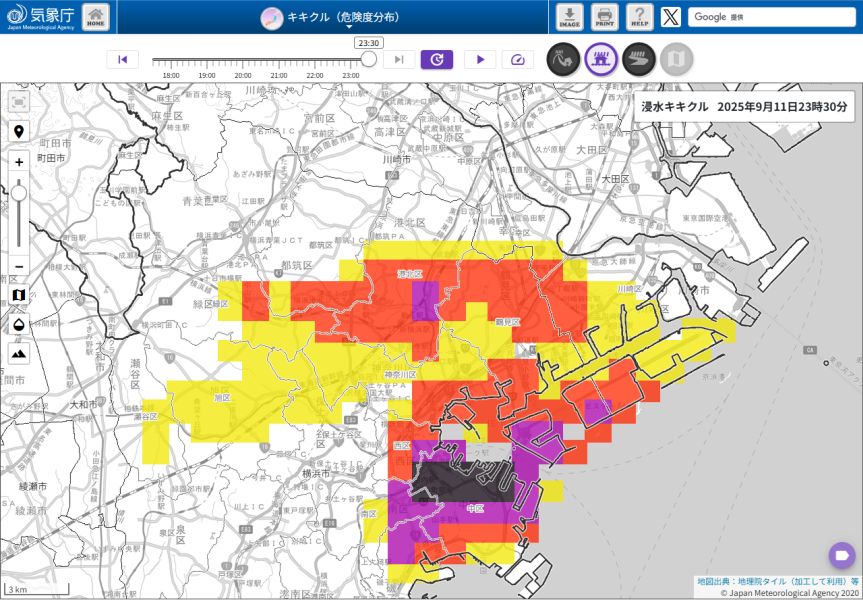

<2025年9月11日時点の「浸水キキクル」。横浜市周辺の浸水害の危険度が色別に表されている> 出典:気象庁ホームページ(www.jma.go.jp/bosai/risk/)

さらに、同じく気象庁が提供する「高解像度降水ナウキャスト」を利用すれば、ほぼリアルタイムから1時間先までの雨雲の動きを確認でき、雷や竜巻が発生する可能性も把握できます。自宅周辺の地理的特性を踏まえて「洪水キキクル」と「浸水キキクル」を使い分け、あわせて地図の見方や表示される用語の意味を理解しておくことが、防災情報を効果的に活用するうえで欠かせません。

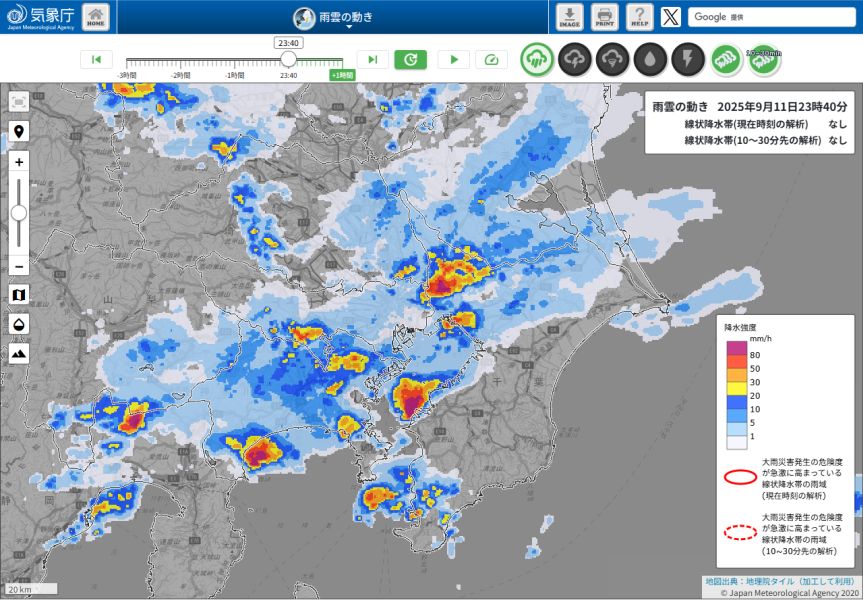

<2025年9月11日時点の「高解像度降水ナウキャスト」。関東地方南部の雨雲の動き> 出典:気象庁ホームページ(www.jma.go.jp/bosai/nowc/)

)) 自治体のハザードマップ ((

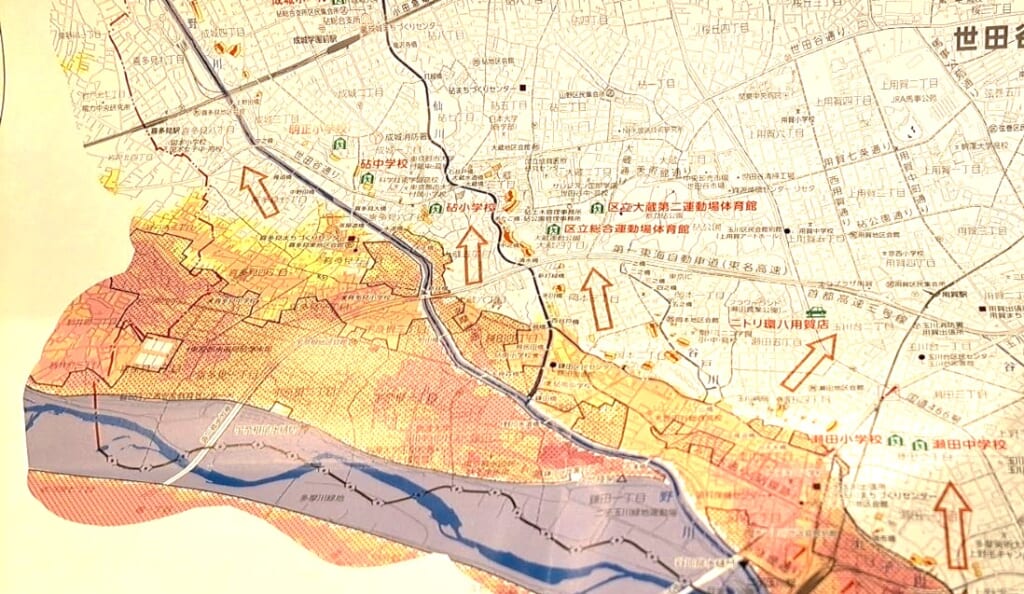

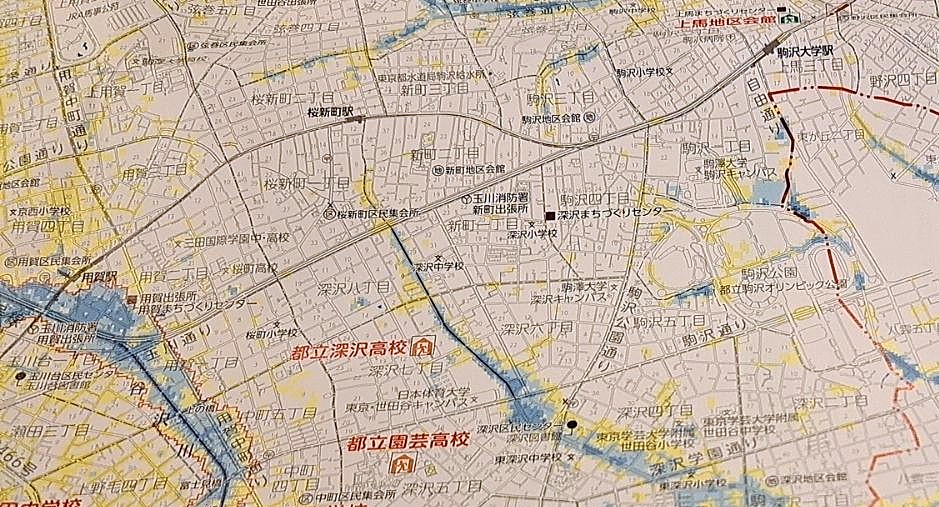

次に、各自治体が作成する「ハザードマップ」を確認してみましょう。ハザードマップとは、地震や洪水、土砂災害などの自然災害による被害の範囲や程度を予測し、危険区域や避難所を示した地図のことです。例として世田谷区のハザードマップでは、内水氾濫に加え、多摩川や中小河川が決壊した場合の外水氾濫に対する危険度が示されています。

- <世田谷区の「洪水・内水氾濫ハザードマップ」表紙>

- <外水氾濫用(多摩川洪水版)地図拡大>

- <内水氾濫用(中小河川洪水含む)地図拡大>

参考:世田谷区公式ホームページ ハザードマップ⇒https://www.city.setagaya.lg.jp/02049/606.html#p3

気象庁のサイトやウェザーニュースなどはリアルタイムの状況把握に役立ちますが、潜在的な危険度を知るにはハザードマップが欠かせません。近年は、各自治体で内水氾濫、外水氾濫の両方に対応したハザードマップの整備が進んでいます。災害時にはスマートフォンで常にハザードマップを閲覧するのは難しいので、紙の地図を備えておくことも大切です。

)) 地理院地図で確認するわずかな高低差 ((

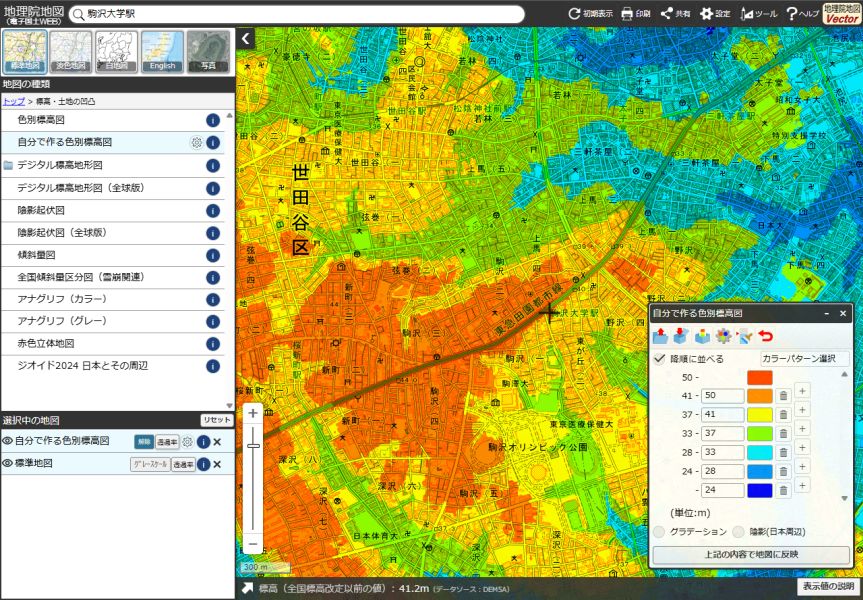

国土地理院が提供する「地理院地図」にも、防災に役立つ便利な機能があります。例えば「自分で作る色別標高図」という機能を使えば、標高を自由に色分けして表示でき、細かな標高差を強調することが可能です。これにより、わずか5mほどの段差といった微地形も把握しやすくなります。

自宅周辺の標高差を確認することで、内水・外水氾濫の潜在的なリスクに気づくことができるでしょう。こうした地図を日頃から活用し、防災に役立てていただければと思います。

<地理院地図の「自分で作る色別標高図」を利用、色設定して、駒沢大学駅周辺の高低差を把握する> 出典:国土地理院ウェブサイト(maps.gsi.go.jp)

)) 川の防災情報で把握できる河川の危険度 ((

国土交通省の「川の防災情報」や各都道府県が提供する総合防災情報のポータルサイトも、外水氾濫の状況を把握するのに役立ちます。川の防災情報では、全国共通の形式で川の水位やレーダ雨量、気象警報・注意報、河川カメラ(ライブカメラ)などを確認できます。また、各都道府県の総合防災情報サイトでも河川カメラの映像が配信されており、現地に行かなくても川の様子を把握できます。

これらを活用すれば、被災地以外から冷静に状況を把握し、被災地の知人に知らせることもできます。ただし、災害時にはこれらのサイトにアクセスが集中しやすいため、必要な場合に限って利用するよう心がけましょう。

<2025年9月11日時点の「川の防災情報」。水位計のデータを河川横断図でわかりやすく表示> 出典:国土交通省 川の防災情報ホームページ(www.river.go.jp/kawabou/pc/)

ウェザーニュースやYahoo!天気などの民間の気象情報サービスは、速報性や見やすさ、わかりやすさに優れています。一方で、事前の備えや知識を深めるには、気象庁や自治体など公的な機関が発信する情報をあらかじめ確認しておくことが大切です。両者を組み合わせて活用することで、より的確に気象状況を把握し、防災に利用していただきたいと思います。

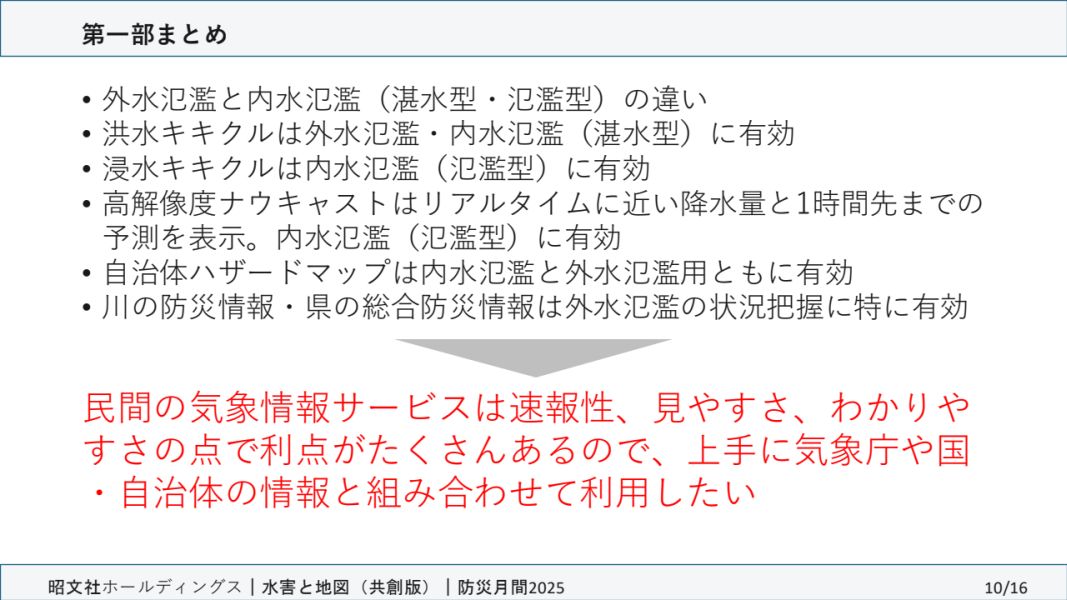

)) ここまでのまとめ ((

それでは、ここまでの内容をまとめます。水害には、河川の水があふれる「外水氾濫」と、雨水が排水しきれず地表にあふれる「内水氾濫」(湛水型、氾濫型)の2種類があります。「洪水キキクル」は外水氾濫と内水氾濫(湛水型)に、「浸水キキクル」は内水氾濫(氾濫型)に有効です。

さらに、「高解像度降水ナウキャスト」では、リアルタイムに近い降水量や1時間先までの予測を確認でき、内水氾濫(氾濫型)の対策に役立ちます。

また、自治体が作成する「ハザードマップ」は、外水氾濫と内水氾濫の両方に対応しており、「川の防災情報」や県の総合防災情報は、外水氾濫の状況把握に有効です。

後編へ続く⇒九州北部豪雨の事例と、雷と竜巻について

)) 地理系カフェ「空想地図」とは? ((

2022年9月にオープンした都内でもめずらしい地理系に特化したブックカフェ。2025年9月現在、1700冊以上の地図・地理等の蔵書がウリです。購入可能な書籍、空想地図、グッズも。お好みのドリンクやお料理と一緒にさまざまな楽しみ方が可能。イベント前の下見、予習も大歓迎です♪

|| 公式サイト⇒https://chirikeibookcafe-kuusouchizu.owst.jp/

|| お店からのニュースリリース

⇒https://www.value-press.com/pressrelease/304578