MAPPLE×新しいスタイル

【新感覚イベント!】 ジオ・テイスティング~ブルゴーニュワインが見出した新天地は函館だった~(後編)

(前編より続く)

)) ブルゴーニュ vs 北海道! ピノ・ノワール種を飲み比べる ((

竹内(司会):

ブルゴーニュ地方と道南地方の気候や土壌比較など、お勉強的なところはこのくらいにしまして、お待ちかねの試飲タイムです。今回は、ブルゴーニュと北海道、それぞれピノ・ノワール種の赤ワインをご用意しました。

本来であれば、グラン・クリュの最高級ワインをお試しいただきたいところですが、予算的に厳しい(笑)ので、今回はブルゴーニュの雰囲気を感じられる比較的カジュアルな一本を選びました。また、函館産のピノ・ノワールはまだ造り始めて間もないため、今回は道央地方の余市町産のブドウを使用し、道南地方の七飯町(ななえちょう)で仕込まれたワインをご用意しています。

いずれにしても、この試飲は北海道産ワインの将来性を体感していただくことが目的です。「果たして北海道のワインがブルゴーニュに肩を並べる日が来るのか?」という観点で味わっていただくと、より一層楽しめるかと思います。

①ブルゴーニュのワイン

①ブルゴーニュのワイン

「ブルゴーニュ・ピノ・ノワール 2022」生産者:アンリ

BOURGOGNE PINOT NOIR HENRI

産地:フランス、ブルゴーニュ地方、コート・ド・ボーヌ地区

色、タイプ:赤、ミディアム

品種:ピノ・ノワール

アルコール度数:12.5%

参加者の皆さんの感想:

「グラスに注いだときの深みのある赤色が、とても印象的でした。」

「ベリーやチェリーを思わせる香りや果実味があり、複雑で奥行きのある味わいを感じました。」

「果実味としっかりとした渋みが調和していて、長く続く余韻も魅力的でした。」

②北海道のワイン

②北海道のワイン

「北海道100プレミアム ピノ・ノワール 2022」生産者:はこだてわいん

HOKKAIDO PREMIUM 100 PINOT NOIR | HAKODATE WINE

産地:日本、北海道、七飯町

色、タイプ:赤、ミディアム・ライト

品種:ピノ・ノワール(余市町産)

アルコール度数:12%

参加者の皆さんの感想:

「明るい色合いで、透明感があり、とてもきれいでした。」

「口当たりは軽やかで爽やかさがあり、渋みは控えめで若々しい印象を受けました。」

「時間が経つにつれて香りや味わいが開き、果実味やほどよい酸味が感じられるようになったのが面白かったです。」

「ピノ・ノワールらしい深みはまだこれからという印象ですが、すっきりとして飲みやすく、今後の成長が楽しみだと思いました。」

<左:ブルゴーニュ産ワイン、右:北海道産ワイン>

)) ブルゴーニュの気候変動の影響 ((

竹内(以下省略):

後半は私のほうから、前半の内容を踏まえて、気候変動が北海道のワインにどのような変化をもたらしたかについてお話ししたいと思います。

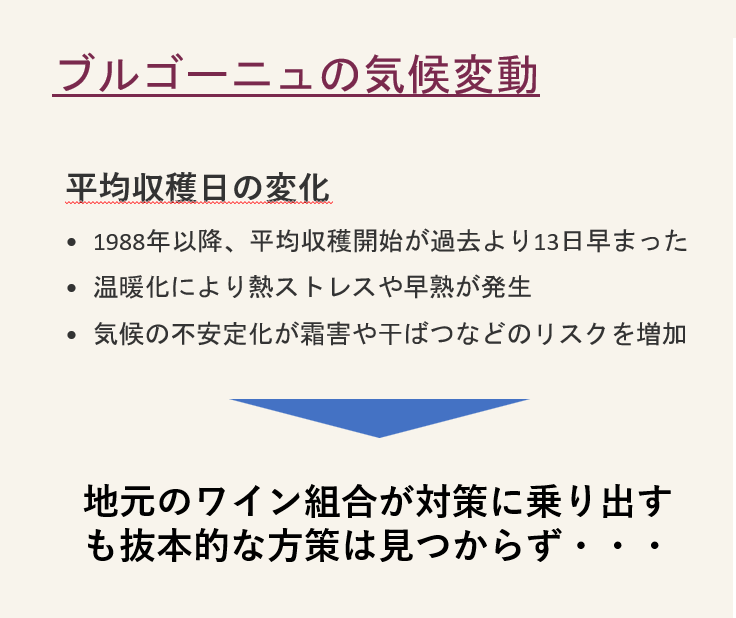

ブルゴーニュ地方では、気候変動の影響によりブドウの収穫時期が早まっています。具体的には、1988年以降の平均収穫開始日は、それ以前と比べて13日も前倒しになっています。温暖化によってブドウが早く育ち始めるため、春先には霜害を受けやすくなり、さらに夏の暑さによって熱ストレスや早熟といった問題も生じています。地元のワイン組合も対策を講じていますが、抜本的な解決策は未だ見つかっていません。

参考記事:

◆日本経済新聞(会員限定記事となります)

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGR250CD0V20C22A8000000/

)) 北海道産ワインの躍進と協力プロジェクト ((

こうした状況のなか、ブルゴーニュの老舗ワイナリー「ド・モンティーユ」のオーナー、エティエンヌ・ド・モンティーユ氏は、2015年に来日した際に北海道産のブドウのポテンシャルに着目しました。2017年にはフランス以外で新たな拠点を探すプロジェクトが始動し、2019年には函館でブドウの植栽を開始。2023年には初めての収穫を迎え、翌2024年にはワイナリー「ド・モンティーユ&北海道」とレストラン「ビストロ・ベルヴュ」が函館市桔梗町にオープンし、函館産ワインの提供が本格的に始まりました。

<施設画像は公式サイト掲載のものを引用>

)) ここ数年の北海道ワイン関連のニュースや動き ((

「ド・モンティーユ&北海道」に加え、道南地方では近年、新たなワイナリーが次々と誕生しています。例えば、2018年にはサッポロビールが「グランポレール北海道北斗ヴィンヤード」を北斗市に開設し、2020年には「DUE PUNTI(デュエ・プンティ)」が北斗市文月で運営を開始するなど、その動きは広がりを見せています。一方、道央地方の余市町では、この15年でワイナリーの数が2軒から19軒に増え、現在では北海道産ワインのおよそ半数を担うまでになっています。

こうした動きを企業や自治体も積極的に支援しており、2024年には函館空港を運営する北海道エアポート社が、道南のワイナリーやブドウ畑を巡るモニターツアーを初めて実施しました。さらに同年、余市町長が余市ワインの国際的な発信に取り組み、翌2025年にはブルゴーニュ地方のジュヴレ・シャンベルタン村と親善都市協定を締結しました。このように、観光資源としてのワイン文化の発信は着実に進められています。

参考記事:

◆日本経済新聞(会員限定記事となります)

https://www.nikkei.com/article/DGXMZO48279090W9A800C1L41000/

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOCC21AC30R20C24A8000000/

◆NHK NEWS WEB(NHK ONE)

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20241204/k10014656851000.html

◆北海道新聞(有料記事となります)

https://www.hokkaido-np.co.jp/article/1065508/

)) ブルゴーニュの写真を紹介 ((

ここからは、写真を通してブルゴーニュ地方の雰囲気をご紹介します。これらは以前、昭文社のガイドブック『まっぷる パリ・フランス』の取材時に撮影されたものです。ブルゴーニュ地方のコート・ド・ボーヌ地区、その中心となる町ボーヌは「ブルゴーニュワインの首都」と呼ばれ、数多くのワインショップが軒を連ねています。街を歩けば、歴史とワイン文化が息づく独特の雰囲気を感じ取ることができます。

<ブルゴーニュのワイン畑>

<ピノ・ノワールはそのまま食べてもおいしくないとのこと>

<収穫したブドウを運ぶ>

<ボーヌの町並み>

<ボーヌのワインショップ>

)) 本日のまとめ ((

ワイン造りは何百年先をも見据えた営みであり、函館や余市など産地では技術交流が盛んに行われています。今後、北海道産ワインの完成度がさらに高まり、やがて世界的に高い評価を得ることが期待されています。今後ぜひガイドブック『まっぷる』や『ことりっぷ』を片手に、函館や道南地方を訪れ、その魅力を実際に体験していただければ幸いです。

次回以降の「ジオ・テイスティング」のテーマはまだ検討中ですが、今回と同じような形で発表を続けていきたいと考えています。内容が決まりましたら、あらためてご案内いたします。

(前編はコチラ)

)) 編集後記 ((

広報 竹内コメント:

このイベントを行うにあたり、自宅でテイスティングを行ったほか、会社でも有志の方にご協力いただいてテイスティングをしてワインをセレクトし本番に臨みました。

函館産の本格的な赤ワインが流通するのはまだまだ先ですが、フランスと北海道の生産者が手を携えて百年、二百年先を見据えたワインづくりをしていること、そして道産ワインがその可能性やポテンシャルを持っていることを伝えたいと思い、このイベントを開催しました。

ご参加のみなさまそれぞれ、ワインに対する思い、感想を楽しそうにお話しくださいました。味わうと同時にその土地に思いを馳せること、それが「ジオ・テイスティング」イベントの意義ですが、その目的は果たされたように感じられた、そんな2時間余りのひとときでした。

昭文社グループではさまざまなイベントを今後も鋭意企画してまいります。ご参加をお待ちしております。